「伝える」から「伝わる」へ。高村さんに聞くマーケ戦略×ラボ思考──ヨリミルの中の人ってどんな人?

ヨリミルの菊池です。仲間入りしたばかりで、ヨリミルの中の人をもっと知りたいと思い、【ヨリミル・インタビューマラソン】を企画。7名に取材し毎週記事を公開していきます。初回は、ストラテジックマーケティング部(通称:ストマ部)の高村さんへビジョンや仕事内容、メンバーの魅力をお聞きしました。ぜひご覧ください。

「伝わるかたちにする」ってどういうこと?高村さんへ14の質問で探ってみました。

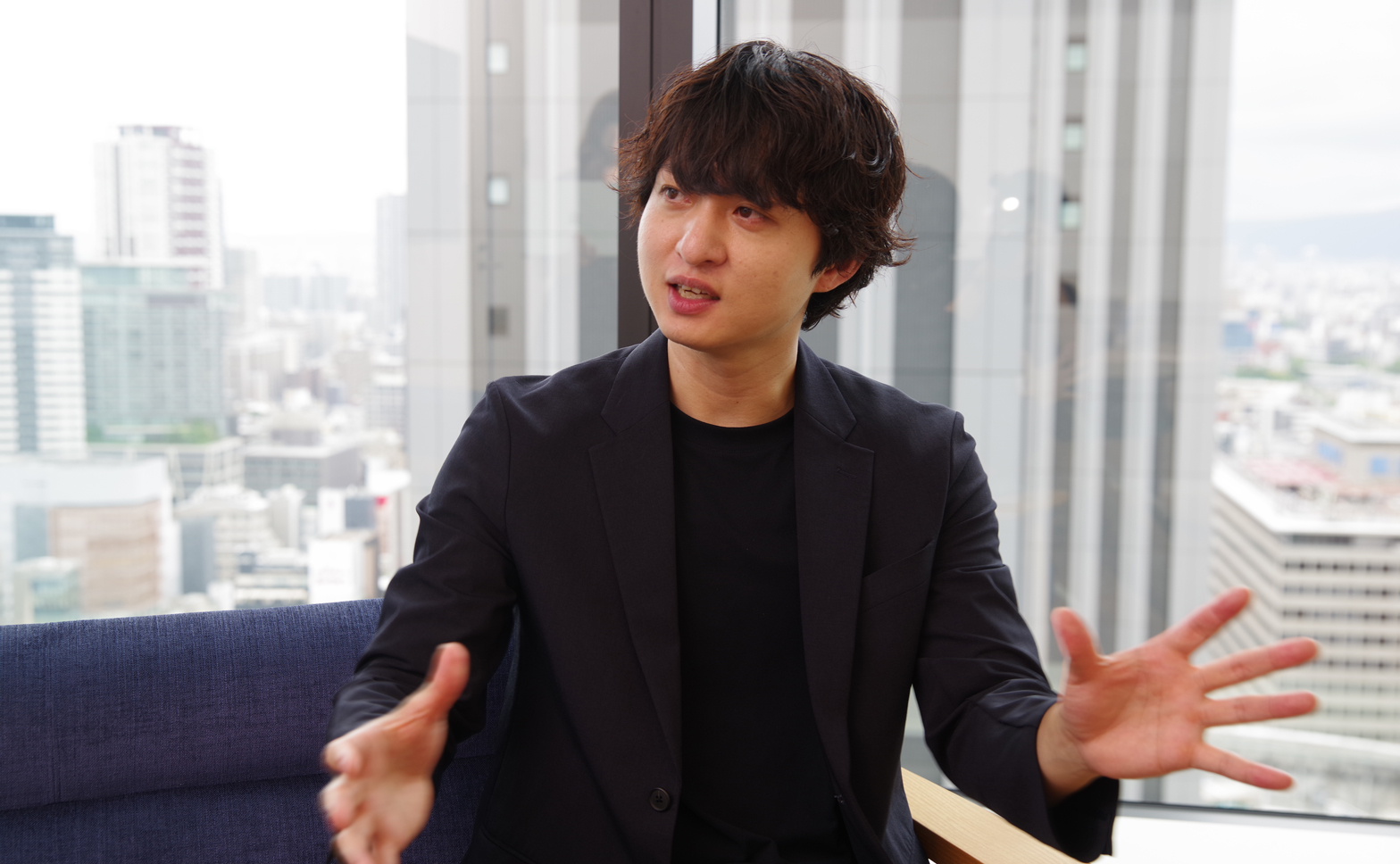

2025年6月24日大阪オフィスにて撮影 Photo by Hideyuki Nakamura

Q1:ストマ部の主な業務内容を教えてください。

戦略・戦術の構想を、現場で動く"かたち"にする役割

ストマ部では、須賀さんや大前さんが描く構想に対して、その実現に向けた具体策を組み立て、動かしていくのが私の役割です。

たとえば『ヨリミル』では、サイト戦略やオウンドメディアの方向性を固めるところから、展示会の設計、MA(マーケティングオートメーション)マーケティング活動を自動化・効率化するためのツールや仕組み作りや、SFA(営業支援)といったツールの導入支援まで、幅広く携わってきました。

ストマ部の仕事は、抽象と具体、構想と実行のあいだを行き来するもの。

だからこそ、自分の強みを活かしながら、チームで良いバランスをつくっていきたいと思っています。

Q2:お客さまや他部署との関わりで、大切にしていることは?

名前を呼ぶ。リアクションを返す。小さなことの積み重ねが信頼になる。

「感謝」と「敬意」をもって接することを、どんなときでも大切にしています。たとえば、Teamsではどんな些細なやり取りにもリアクションを返すようにしています。スタンプひとつでも、ちゃんと相手に伝わると思うんです。リモートでは顔を合わせる機会が減る分、笑顔のアイコンやちょっとした反応が、関係性の潤滑油になることもありますよね。

お客さまに対しても「名前を呼ぶこと」を意識しています。誰でも、自分の名前を呼ばれるとうれしいもの。たしか『人を動かす(著/D・カーネギー )』にも、そんな話が書いてあった気がします。

Q3:最近のプロジェクトで、印象に残っているものは?

先日お客さま先で実施したカスタマージャーニーワークショップが、

すごく印象に残っています。

毎回、思いもよらない気づきがあって、チームで発見していくプロセスそのものが面白いです。特に須賀さんのファシリテーションには、毎回ハッとさせられます。無理に引き出すのではなく、相手が自分で言葉にできるように導いていく。あの空気のつくり方は、本当にすごいなと隣で見ていて感じます。

お客さまの中で何かが動き出す瞬間に立ち会えるのが、この仕事の醍醐味。

現場では「プロダクトアウト」の考え方が多い印象で、お客さまが最初はうまく書けないことも多い。でも、そこから少しずつ視点が変わっていく姿を見るのは、やっぱりうれしいですね。こちらについて私の体験記事を綴っていますのでご覧ください。

Q4:日々の仕事の中で、どのような課題に直面することが多いですか?

環境面では、本当にありがたいほど恵まれています。

HubSpotやSimilar web、AIツールなど、最先端のものを積極的に使わせてもらえる。それって、当たり前のようで、実はすごく特別なことだと思うのです。それでもやっぱり、「人」に関わる部分は簡単じゃないですね。どんなに戦略を練っても、計画通りにいかないことは多くて。チームの方針を立てても、現場で思うように伝わらなかったり、動かなかったり。痛感する場面は何度もありました。

Q5:ストマ部のやりがいや面白さは何でしょうか?

ゼロからマーケティングを組み立てていける「発展途上感」ですね。

まだ完成された仕組みや正解があるわけではないからこそ、自分たちの手で組織や仕組みをつくっていける。そのフェーズにいられるのは、なかなか貴重な経験だと思っています。

今ここでしか味わえない"ライブ感"が、ストマ部の面白さだと思います。もちろん大変なこともありますが、だからこそ一つひとつ形にしていく面白さがある。意思決定も早く、スピード感を持って動けるのも魅力です。

Q6:チームの雰囲気はどんな感じですか?

少人数だからこそ、心地よさがあるチームです。

お互いに気を張りすぎることなく、自然体で意見を交わせる雰囲気が心地いいですね。東京と大阪で距離はありますが、出張のタイミングでは直接会って話すことも大切にしています。画面越しでは見えにくい表情や間も、リアルな場だとしっかり感じられる。そういう時間があるからこそ、日々のやりとりにも信頼がにじむ気がしています。

Q7:チームでの成功体験や、うれしかったエピソードは?

展示会で実施した当日限定キャンペーンで、KPIをしっかり達成できたとき。

準備も当日運営も、まさに全員で力を合わせてやりきった感がありました。何より印象に残っているのは、その後の打ち上げ。がんばった後に、成果を一緒に祝えるって本当にうれしいですよね。「やったね!」って自然に笑い合える感じが、なんだか部活っぽいというか。

僕自身はどちらかというと、戦略を練るブレーンというより、現場でガシガシ動くフィジカル系の立ち回りが得意。展示会でも、お客さまとの"掴みトーク"を意識して、ちょっと居酒屋のフロントキャッチを意識しました。そういう現場感を楽しめるのも、ストマ部ならではだと思います。

ーーさて、ここからは高村さんの素顔に迫ります。

Q8:高村さんはどんなキャリアを積んできましたか?

大学は文系だったのですが、

「Macを使いたい!」という動機から独学でWebデザインを始めました。

ネットの世界って、自分の手で何でも作れる感じがあって、ものすごくワクワクしたのを覚えています。

まだまだ旅の途中ですが、「探しに行ける人」になりたいと思っています。

新卒で入った会社では、Webデザイン、フロントエンド、ディレクターといろんなことを経験させてもらいました。もともと制作畑出身ですが、企画や全体設計に関わるうちに、だんだん「戦略を考える面白さ」にも惹かれていって。

その後、会社の方針が変わってきたのをきっかけに転職。今は、ディレクターとしてもマーケターとしても、いろんなプロジェクトで役割を行き来しながら働いています。

ストマ部で戦略寄りの仕事を任せてもらえるようになったのは、大前さんに「向いていると思うよ」と言ってもらえたのが大きかったですね。

Q9:人生で大事にしている信念やポリシーはありますか?

「家族との時間を大切にすること」

この想いは、子どもが生まれてから強くなりました。

今、9歳と3歳の子どもがいます。毎日見ていて、本当に驚くほど成長が早くて。昨日できなかったことが今日できるようになったり、言葉の選び方が少し大人びていたり。そういう「今この瞬間にしかない姿」を見逃したくないですね。

日々仕事に向き合いながらも、ふと「自分は何のために働いているのだろう」と立ち返るとき、いつも頭に浮かぶのは家族の存在です。

「仕事があるから生活があるのではなく」、「家族との時間を大切にしたいから仕事を頑張れる」そんな循環を、ちゃんと築いていきたい。

「やりたい仕事」と「ありたい生活」は、どちらか一方を選ぶものではなく、両立できる社会を目指すべきだと思っています。谷孝さんの言葉にもあるように「どちらも大切にできる環境づくり」は大いに共感していますが、これは、働く人の未来そのものを変える力があると感じているからです。

自分もまだその途上にいるけれど、だからこそ、同じように悩んだり葛藤したりしている人の気持ちに、ちゃんと寄り添える自分でいたい。そんなふうに思っています。

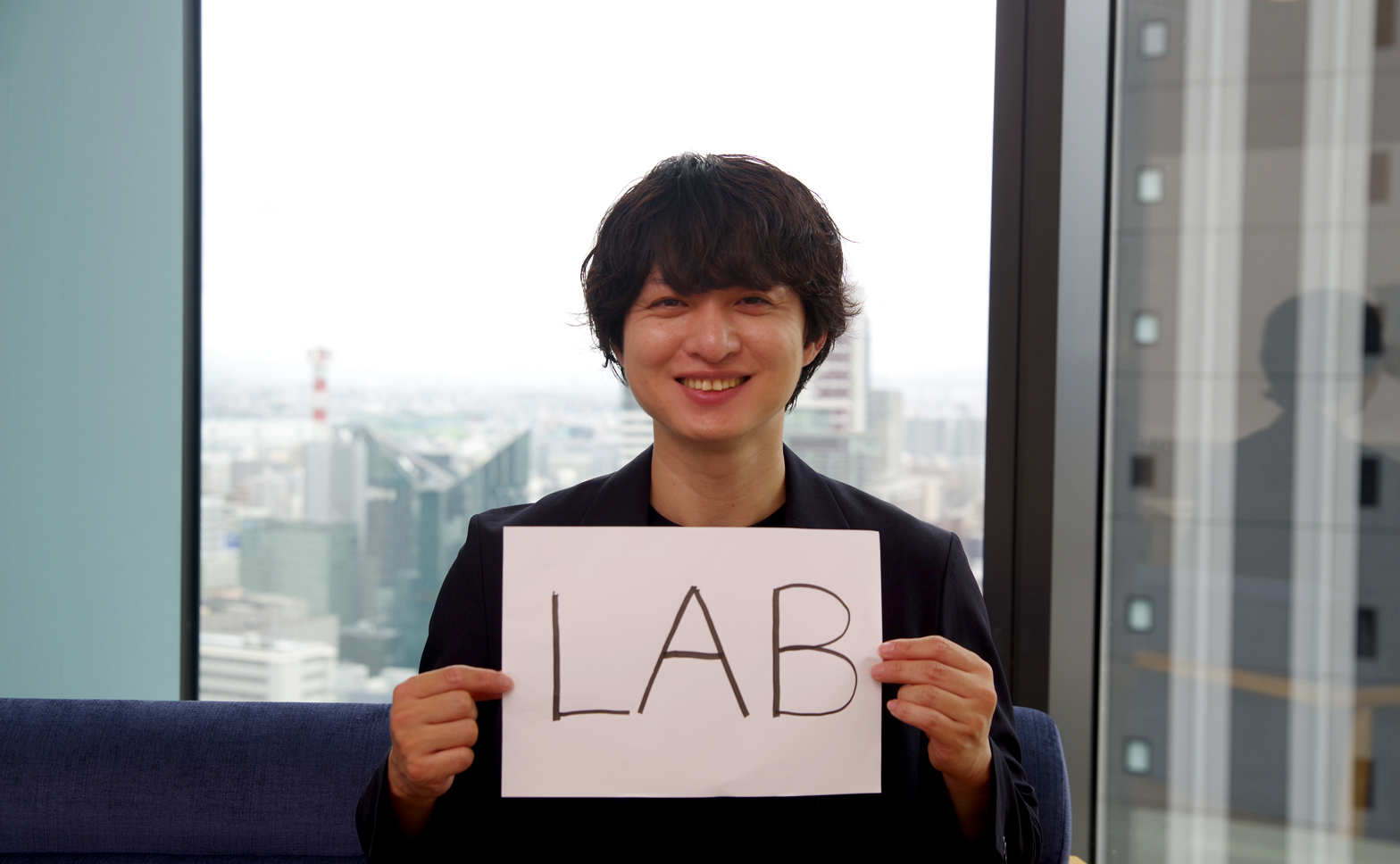

Q10:高村さんにとって仕事とは、一言で表すとズバリなんですか?

ラボ

ひと言で言うなら「実験」でしょうか。

うまくいくかどうかは分からない。でも仮説を立てて、実際にやってみて、結果を見て、また次に活かす。その繰り返しです。まるでラボで検証を重ねているような感覚ですね。

マーケティングも、ものづくりも、正解があるようで実はない。だからこそ、試行錯誤の余地があるし、自分なりの「答え」を見つけていく面白さがあります。

ときには失敗もあるけれど、それも含めて全部が"実験のデータ"になる。何がダメだったか、どうしたらもっと良くなるかを考えるプロセス自体に価値があると思っています。毎日がラボの挑戦みたいなもので、だからこそ飽きないし、続けられているのかもしれません。

Q11:人生のターニングポイントになった出来事や出会いはありますか?

本との出会いです。

出典:Amazonより画像を引用

中学生の頃に読んだ、村上龍さんの『13歳のハローワーク(著/村上龍)』で、514種の職業を百科全書、あるいはエッセイの体裁で紹介されています。この本に出会って、「将来って自由なのだ」と初めて思えた気がします。いろんな仕事があって、自分で選んでいいのだって知ったのが、今思えば大きな転機でした。

つくることって、こんなにも自由で、面白い。

当時、Macユーザーって"デザイナー"とか"制作者"みたいなイメージが強かったのですが、それだけじゃなくて、「Macで、いろんな仕事が生まれているのだ」と気づかせてくれたのです。「価値観の転換」と「創ることへの憧れ」を、あの頃の僕にくれたのが本との出会いでした。

Q12:最近、ハマっていることはありますか?

今ハマっているのは、「大阪・関西万博」です!

出典:大阪・関西万博配布カタログより画像を引用

すでに5回行っていて、通期パス保持者です。

当日のパビリオン予約画面では、施設があいうえお順で並んでいるだけで、「今この瞬間、予約に空きがあるパビリオン」にすぐアクセスする手段がないんです。そこで、CSSでブラウザ表示を少し調整することで、空きのあるパビリオンだけを絞り込んで表示できるようにしました。これまでWebに関わってきた経験が思わぬ形で活きているなと感じます。

Q13:3年後、5年後、10年後ストマ部の姿がどうなっているといいですか?

たとえやり方がどれだけ変わっても、"あり方"だけは、変えずにいたい。

3年後には、「ヨリミル」を軸にした選ばれる型がちゃんと確立されていて、勝ちパターンが自然と回っている状態にしたいですね。属人性を超えて、再現性やスケーラビリティがある仕組みにまで落とし込めていれば、チームとしてもぐっと動きやすくなるはずです。

5年後には、ストマ部が「マーケティング部門」として社内にしっかりと根を張っていて、「マーケのことならストマだよね」と自然に相談が集まる存在になっていたい。社内外問わず、"マーケ思考の文化"を広げるハブになれたら面白いと思います。

10年後は...正直、未来のテクノロジーがどこまで進化しているかによりますが、それでも"人と人の関係性の中で価値を届ける"という本質は、変わらない気がします。

どんなに時代が移ろっても、人の心を動かす本質はきっと変わらない。だからこそ、変化に柔軟に向き合いながらも、自分たちが大切にしたい「姿勢」や「想い」だけは、これからもずっと持ち続けていたいと思っています。

Q14:高村さんがお客さまだとした場合、「ヨリミル」を選ぶとき、どこが決め手になると思いますか?

やっぱり「人」ですね。

ヨリミルって、完成されたパッケージを売るサービスじゃないと思っていて。どこまでも並走していく"伴走型"だからこそ、最終的には「誰と一緒に走るか」がいちばん大事になる。

たとえば、ちゃんと話を聞いてくれるかどうか。こちらの想いを汲んだうえで、どう伴走してくれるか。その姿勢を見て「この人たちとなら、前に進める」と感じられるかどうか。自分が選ぶ立場だったら、そこを一番見ますね。

―― ヨリミル中の人インタビューマラソンにご協力いただきありがとうございました。

(取材日:2024年5月23日 / 取材者:菊池由佳)

-

資料請求

ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。

ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -

無料相談

課題感が明確でなくても構いません。

まずはお気軽にご相談ください。 -

メルマガ登録