カスタマージャーニーマップワークショップでの気づき──「選ばれる理由」を再設計するための実践ナレッジ

こんにちは。高村です。今回は現場での実感をもとにした、気づきをまとめてみました。

マーケティングに携わる方は、顧客が商品やサービスを購入・利用するまでの道のりを可視化した「カスタマージャーニーマップ」を作成したことがあるかと思います。実は、いくつかの視点や手法で再設計することで、体験価値の精度が高まる姿を目の当たりにしました。

先日、あるラグジュアリー宿泊施設の「カスタマージャーニーマップ再設計ワークショップ」に参加する機会がありました。既存のマーケティング施策やお客さま視点のストーリーを、ゼロベースで見直すという、一見よくある業務のはずでしたが、そこで得た気づきは、私のマーケティング観を根底から揺さぶるものだったのです。

「お客さまは、なぜ私たちを選んでくださるのか?」

──この問いに向き合う過程で見えてきたのは、多くの企業が陥りがちな「顧客理解の盲点」と、それを突破するための具体的な手法でした。この記事では、ワークショップでの体験を汎用化し、業界・規模を問わず応用できる実践的なナレッジとして整理いたします。

ワークショップで直面した「違和感」の正体:

既存のカスタマージャーニーマップを拝見した瞬間、若干の違和感を覚えました。起点が「旅行へ行こう」という漠然とした意思決定から始まっており、「なぜその施設なのか」という核心部分が曖昧だったのです。

この違和感の背景には、現代マーケティングが直面する構造的課題があります:

-

コモディティ化の加速

情報過多の時代、機能比較は一瞬で完了し、体験価値の差分だけが選択基準として残ります。

-

検索行動のショートカット化

SNSレコメンドや生成AI検索により、顧客は「最適解らしきもの」に直行。比較検討の時間ですら短縮されています。

-

LTV(※)重視への転換

新規獲得コストの高騰により、リピートと紹介を生む「コア体験」の磨き込みが経営課題に直結しています。

※LTVとは?「顧客生涯価値(Life Time Value)」の略称。ある顧客が自社の利用を開始してから終了するまでの期間にどれだけの利益を得ることができるかを表す指標のこと。

Core Insight: 顧客は「自己変容」を買っている:

ワークショップを通じて最も印象的だった発見は、顧客は「どこに行く/何を買う」を選んでいるのではなく、「そこにしかない自己変容」を求めているということでした。したがってマーケターは「機能的差別化」より「自己変容ストーリー」を軸にジャーニーを設計する必要があります。

気づき1:ペルソナ設計を"属性"中心から"動機"中心へ転換

商品やサービスを利用する架空のユーザー像であるペルソナ設定では、年齢・年収などの基本属性は詳細でしたが、再設計ワークショップを進める中で「なぜその体験を求めるのか」という、心理的動機が薄いことに気づきました。

実践Tips:ペルソナを「外食を減らしてでも家族の思い出に投資したい経営者」のように"願望の文"で定義すると、施策ブレが劇的に減ります。

-

その人がいま最も充足したい感情は何か

-

それが日常で満たされない理由は何か

-

その欠落が解消されたとき、どんな未来像が手に入るのか

実践 Point:「外食を減らしてでも家族の思い出に投資したい経営者」のようにペルソナを"願望の文"で定義すると、施策ブレが劇的に減ります。

気づき2:ジャーニーの"主語"を自社サービスに引き寄せる

従来型ジャーニーマップは「検索→比較→予約」などの行動フローに終始しがちです。しかし本当に必要なのは、「なぜ自社でなければならないか」という独自価値のストーリー化です。

具体的には下記のアプローチが有効的です:

-

最初のステージを「認知」ではなく「共感」に設定し、顧客の内的独白からスタートさせる

-

"共感"以降の各ステージで「自社でなければ成立しない理由」を1行ずつ添える

すると、広告・LP・オフラインイベントなど、あらゆるユーザーとのタッチポイントが「選ばれる理由」を語る一枚岩のストーリーに変わります。

実践Point:ジャーニーの各ステージを「共感→期待→確信→感動→共有」など感情推移で再設計し、それぞれに"自社サービスでしか実現できない理由"を1行ずつ添えることで、競合との明確な差別化が可能になります。

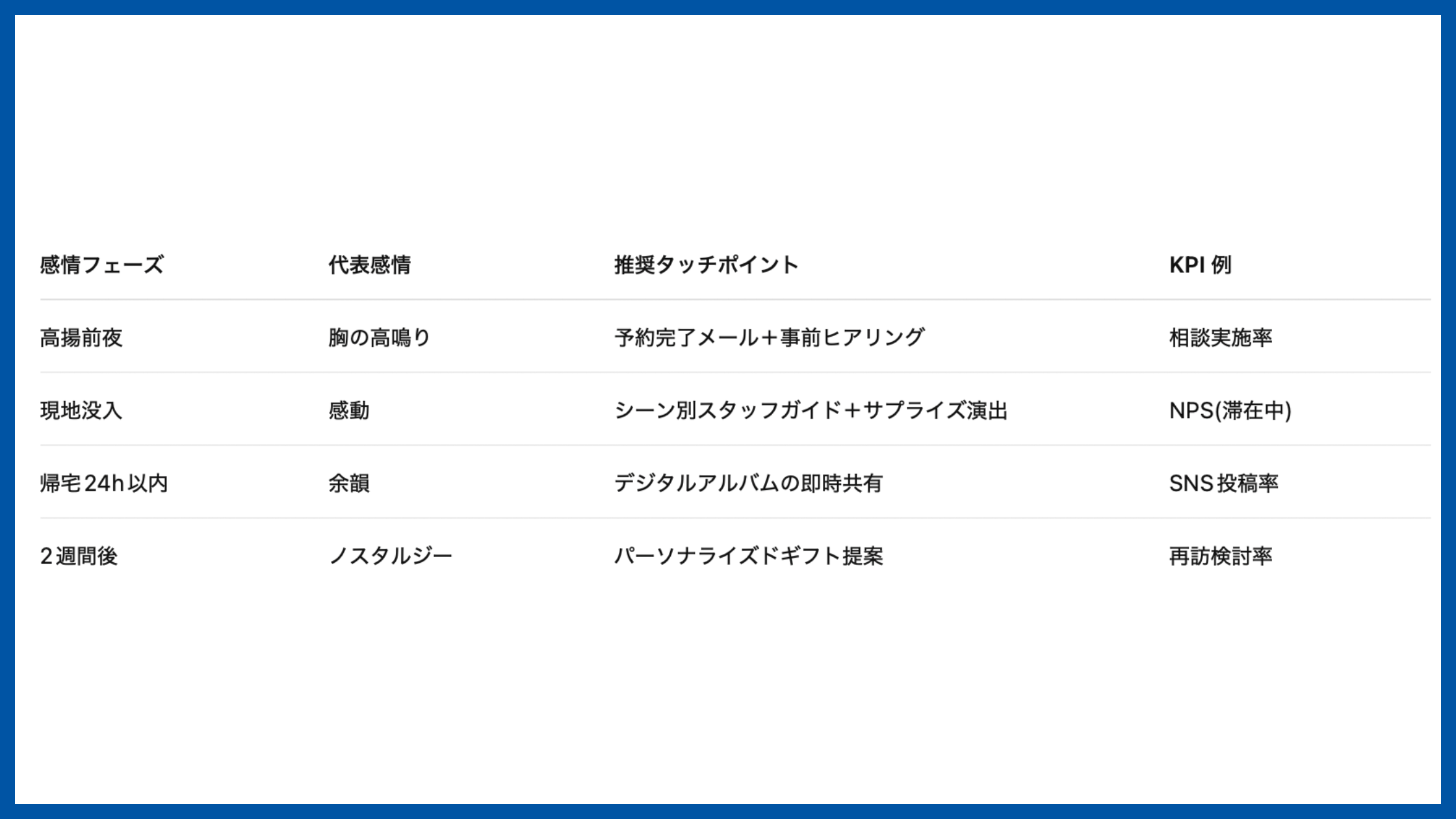

気づき3:感情曲線とタッチポイントを連動させる

ワークショップで最も盛り上がったのは、「感情変化」と「タッチポイント」でした。その場では具体的な施策までは落とし込まなかったのですが、考え方としては感情の谷を埋め、山を倍増させる"時差コミュニケーション"がLTVを決定づけます。

実践Tips:感情KPIダッシュボードを可視化すると、経営レイヤーの意思決定もスムーズになります。

気づき4:高単価サービスこそ"共創型ストーリー"が効く

価格プレミアムがあるサービスほど、「購入前の共同ストーリーづくり」が価値訴求になります。ワークショップでも、オンラインでの事前ヒアリングや理想体験の共創プロセスが、「価格=投資」への認知変換を後押ししていることが分かりました。

実践Point:

-

顧客自身に理想のシナリオを描いてもらう

-

スタッフは"監修者"として専門性を添え、期待値を現実的に超えるプランへ導く

-

顧客が完成ストーリーの共著者になる

-

不安を確信に転換する瞬間を演出する

気づき5:施策の全体像を"Why Us"で可視化する

施策が散発的だと、どこかで「結局、なぜ選ばれるのか」がぼやけてしまいます。まずはブランドとしての"Why Us(私たちならでは)"を1枚の資料やストーリーマップで可視化することで、全施策の一貫性と強度が高まります。

実践Point:「Why Us」シートを起点に、ペルソナ設計、ジャーニーマップ、タッチポイント、KPI設計まで一気通貫で連動させることが、再現性のある価値訴求につながります。

明日から実践できる3ステップ 実行ロードマップ:

-

Why Us 資料の1枚化

-

深掘りペルソナワークショップ

-

感情×タッチポイントのKPI設定

まとめ:カスタマージャーニー再設計は"選ばれる理由"の再定義

- 顧客は「自己変容」を買う

- 動機中心のペルソナと感情ドリブンのジャーニー

- 共創ステージでの物語が完成

あとがき:

今回のワークショップは、私がこれまで HubSpotや、生成AIなどを駆使して取り組んできたデジタル上のマーケティング施策を、より深い顧客理解の文脈で再統合する貴重な機会となりました。そして「数値」と「感情」を同時に扱えるマーケターの重要性を改めて実感しています。

もし「ブランドが選ばれる理由をゼロベースで再設計したい」「体験価値を可視化し、LTVを伸ばしたい」と感じている方がいれば、ぜひ、一緒にディスカッションできると幸いです。

未来志向で、共に新しい価値を創っていきましょう。

-

資料請求

ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。

ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -

無料相談

課題感が明確でなくても構いません。

まずはお気軽にご相談ください。 -

メルマガ登録