メタバース空間はただの空間なのか、未来なのか。

メタバース空間はただの空間なのか、希望の国なのか。

この業界に従事するうえで、数年前までは、ビジネスを大きく変えるデジタルマーケティングの技術に、クライアントも胸を躍らせ、支援する側も目を輝かせながら提案書を作っていた景色がありました。

今はそうなっていないというわけではありませんが、AI技術の一般普及、ノーコード技術の台頭など、便利な技術が増える一方で、デジタルマーケティングに関わる人たちが「何をすれば差別化できるのか?」と悩み、少し委縮しているようにも感じます。

そんな中で、今改めて注目したいのが「メタバース」や「VR」などに代表されるサイバー空間(仮想空間)サービスです。

AIの進化によってマーケティングの形が変わりつつある今、メタバースは単なるトレンドにとどまらず、新たな顧客体験を生み出す場として再び脚光を浴びています。

本記事では、そんなメタバースの可能性について改めて考えてみたいと思います。

今発展途上中のメタバース荒野が広がっている。

GAFAMなど世界経済を牽引するメガテック企業も続々参入し、2030年にはグローバルで100兆円をこえる巨大市場になると試算されています。

こういったサイバー空間を活用した経済圏、いわば「バーチャルエコノミー」の拡大期が到来しており、マーケティングでもすでに多くの活用が行われています。

出典 メタバースの市場規模、シェア、成長分析レポート(2030年) ※3。

100兆円ってどんなものが含まれるか、、ざっと想像するには、VR/ARデバイス、センサー、通信ネットワーク、クラウドやエッジコンピューティングなど、メタバースの土台となるインフラ投資。

ゲーム、バーチャルイベント、エンターテインメント、デジタルアート、NFT(非代替性トークン)などの分野。ユーザーが仮想空間内で消費するコンテンツ、、。などたくさんありこれからどんどん必要なものへの投資が広がっていく世界が見えます。今はまさにデジタル上に広がる荒野を連想してしまいます。

国内最強の 『cluster』!

メタバースといわれるサービスは数多く登場していますが、日本発のプラットフォームとして最も存在感を放っているのが 『cluster』 です。

ポケモンやディズニーといった有名企業・キャラクターとのコラボレーションをはじめ、自治体の取り組みとして「バーチャル渋谷」「バーチャル大阪」などのワールドが展開されるなど、エンターテインメントから地域創生まで幅広く活用されています。

『cluster』の最大の特徴は、シンプルなUIと手軽さ です。

特に、近年リリースされたスマホアプリの登場により、VRデバイスがなくても気軽に参加できるようになったことは大きなポイント。これにより、参加のハードルが大きく下がり、より多くのユーザーがメタバース空間を体験できるようになりました。

また、ユーザーが作成できるワールド数は 1万個を突破 しており、国産メタバースプラットフォームとして急成長を遂げています。これにより、個人クリエイターから企業まで、さまざまな規模のユーザーがコンテンツを展開できる環境が整っています。

そのほかのメタバース空間ってどんなん?

一方で、グローバルなメタバースプラットフォームとして根強い人気を誇るのが 『VRChat』 です。

『cluster』との違いを簡単に比較してみると、以下のような特徴が挙げられます。

『cluster』は、手軽さとビジネス活用のしやすさが強みなのに対し、『VRChat』は、カスタマイズ性の高さと自由度の高さ が魅力です。

VRChatは基本的にPCとVRデバイスでの利用が前提であり、アバターやワールドを自由に作成できる反面、操作や技術的な知識が必要になります。一方、『cluster』はVRデバイスなしでもアクセスでき、直感的な操作でイベントやコミュニケーションが楽しめるため、メタバース初心者にも優しい設計になっています。

VRChatが個人クリエイターを中心に発展しているのに対し、『cluster』は企業・自治体とのコラボを積極的に展開することで、メタバースの実用化 に力を入れています。

特に、地方創生や教育、企業イベントといった分野では、参加のハードルが低く、幅広い層にリーチできる『cluster』の特性が活かされています。

また、バーチャル不動産市場として盛り上がっているのが「Decentraland」です。

Decentralandはすでに一般公開されており、誰でもブラウザからアクセスできます。最大の特徴は、仮想土地(LAND)の所有が可能で、売買が行われていること です。

2021年後半には 1億円以上 で取引された土地もあり、バーチャル不動産市場として話題を集めました。さらに、「Decentraland」のアイテム専用マーケットプレイスも展開され、仮想空間内で経済圏が確立されつつあります。

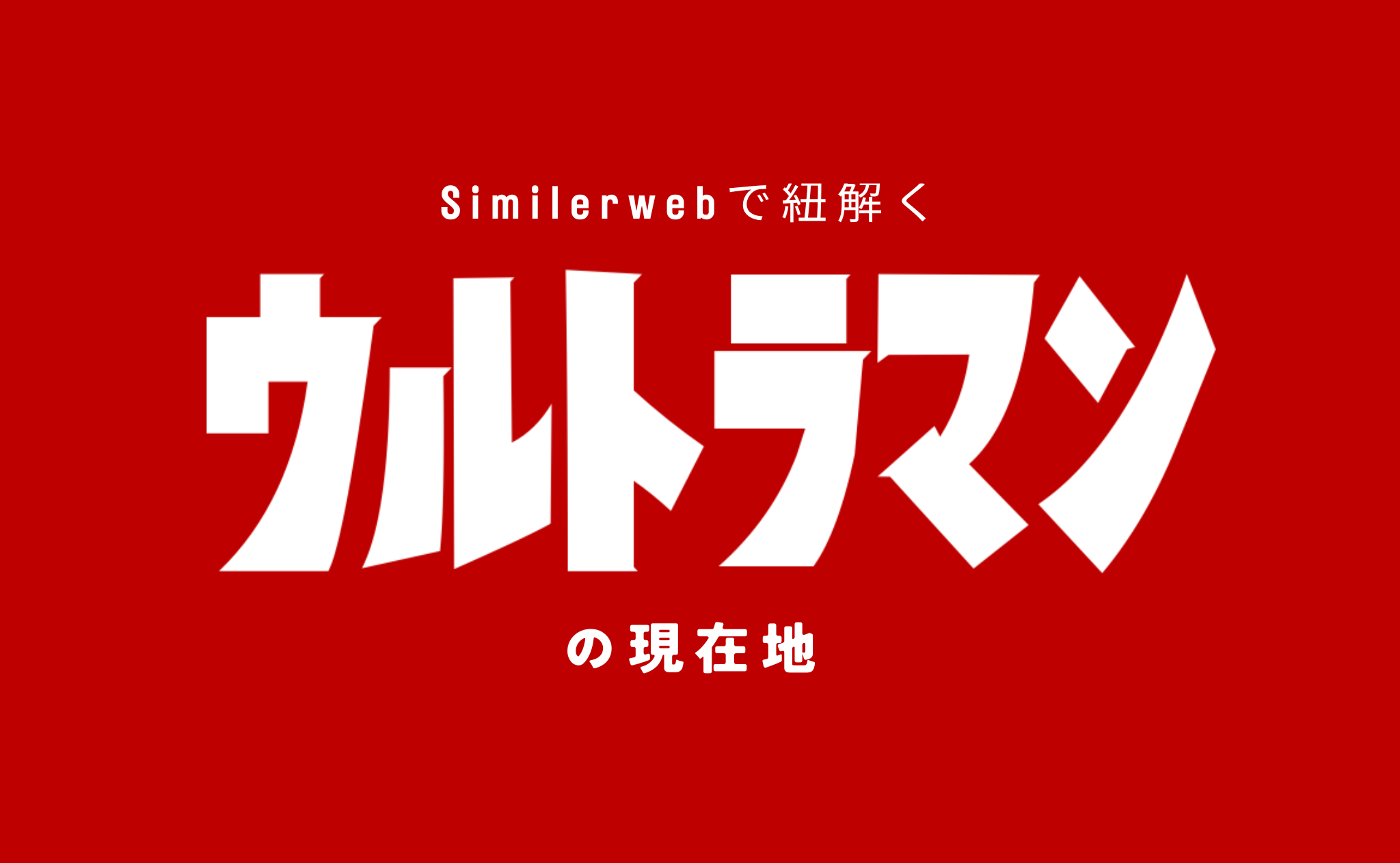

鳴門市役所開庁記念イベントいってみた。

バーチャル空間は体験が一番!という事で今回は、ビジネスや行政との親和性が高く、手軽にメタバースを体験したい人向けのCluster内でのイベントを体験してみました。

Clusterでいろんな体験をしてみようという事で、、、

Cluster のロビーでイベントを物色、、

その中に、「バーチャル鳴門市役所」をオープンを紹介するオープニングイベント「バーチャル鳴門市役所 開庁記念イベント鳴門市を開催されておりましたので早速おじゃましました。

タレントさんもゲストに加わり、結構豪華なイベントでした。

鳴門市は、四国地方の徳島県にある市です。本州方面から車でいきますと、丁度淡路島から大鳴門橋を通って四国へ上陸して一番初めに、お出迎えしてくれる市です。

鳴門ラーメンが有名ですね。歴史的にも邪馬台国があったとか、なかったとか非常におもしろいエリアで

リアルの訪問もまた行ってみたいところです。

さて、バーチャルの世界に戻りますが、写真はロビーの写真です。

早速、イベントが始まっていますが、ロビーで一旦休んでみました。

こちらのキャラクターは、鳴門市イメージキャラクター「にゃるひげ」さん。

鳴門市のイベントに参加する際にこちらの、「にゃるひげ」さんに変身して入場する必要があります。

エントランスは、実際の鳴門市の市役所のエントランスと同じ建築デザインになっており、市民にとっては

愛着があり、入っていきやすいのでしょうね。令和6年5月に実物の鳴門市役所新庁舎がオープンしたとの事。

実際の新庁舎との見比べも含めて、一度行ってみたいと思えるのも、こういった

リアルとバーチャルを併用するメリットなんだと思います。

バーチャルで一度経験した庁舎の導線を、リアルな体験と紐つけして、実際に庁舎に訪問した際に

安心して、手続きの導線を進める事ができるのは、体験を補完しあう出発点と思いました。

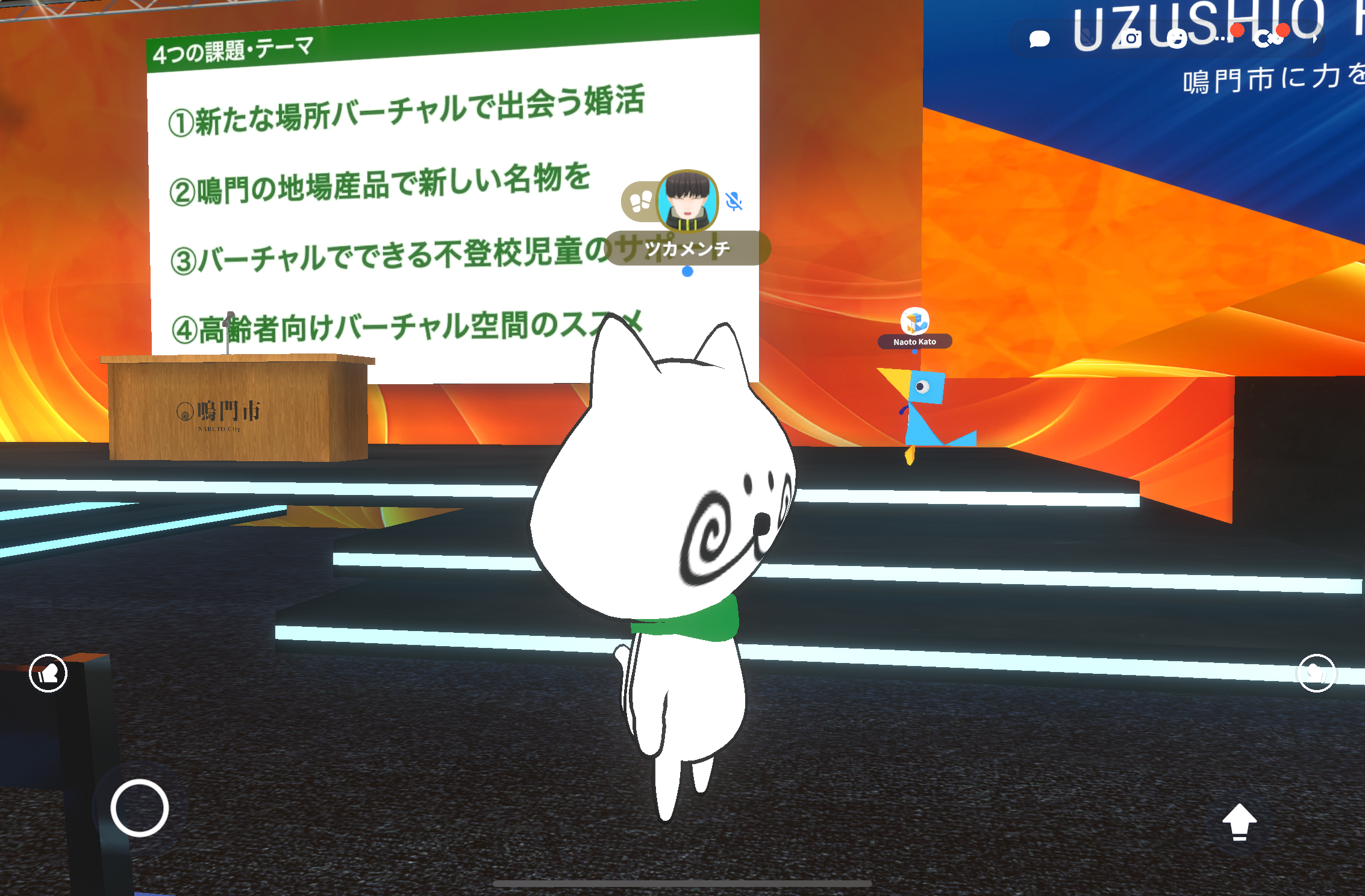

バーチャル上で行う行政の課題解決に向けた大学等連携企画「渦潮ハッカソン」を開始!

今回の開庁記念イベントの企画で、「バーチャル」上における行政(鳴門市)の課題解決に向けた大学等連携企画「渦潮ハッカソン」

をスタートすることとしており、すでに早稲田大学「メタバース研究所」、青山学院大学「デジタルストーリーテリングラボ」との連携が決定しており、そのほか複数の大学が参加意向を示していただいています。

「渦潮ハッカソン」は「バーチャル空間」を活用して「若者の市政参加」を促進し、「バーチャル空間」の良さを活かして、地方が抱える課題について解決していくという、新しい切り口のプロジェクトです。

徳島県鳴門市長の泉理彦が登壇されて説明いただいています。

壇上にいる、カラスみたいな、青い鳥のアバターですクラスター株式会社の加藤直人さん(代表取締役CEO)です。

「渦潮ハッカソン」のテーマ

「渦潮ハッカソン」のテーマは下記の通りです。

1.バーチャル婚活

2.新しい名物を創出。

3.不登校児童解決。

4.高齢者のバーチャル参加も促していきたい。

CraftStadiumで、参加募集されているという事なので、

下記からどうぞ。締め切りは2025年9月1日までです。

渦潮ハッカソン2025 〜バーチャル空間で描く鳴門市の未来〜 - CraftStadium

なぜその4つにフォーカスしたか、という点について、泉市長からお話していただいたのですが、

まずは、少子化対策という視点で、婚活を促そうという思いから。

市の総人口は、1995年の64,923人をピークにその後減少傾向にあり、2015年の国勢調査では、59,101人 となっています。

二つ目は、鳴門市の一次産業が衰退化している状況にあり、新しい名産物を創出する事で

経済を活性化させたい。という事です。

"第一次産業が元気になれば、鳴門は元気になる"

鳴門市では、なると金時、れんこん、なし、だいこん、鳴門らっきょ、すだち、鳴門鯛、鳴門わかめなどの名産品があります。

ここに新しい産業を加えたい!という思いのようです。

全国的な話なのですが、一次産業が、高齢化による担い手不足など、さまざまな問題に直面しています。

もう何年も前から言われていたことですが、今後も少子高齢化が進むと予想されている日本の一次産業は、

低迷していく一方と考えられています。

これは、一つ目の少子化問題とも密接に絡んでいる課題なので

一事が万事という感じです。

一次産業の衰退をを解決するために、「スマート農業」など、国が進めてきましたが、

日本の農業の構造的な課題もあり、スマート農業の普及・拡大はまだまだ

成功しているとは言いがたい状況です。

技術的な解決策(AI・ドローン・ロボット)よりも、社会構造を変化させるための提案や

アイデアが今求められているのかもしれないと感じます。

農業に携わる、自治体、企業、生産者、販売者、そして一般消費者も、

体と健康を保つために最も大切な一次産業に対してより興味を持つことが

まず初めの一歩であるというとことからも、今回の市長の提言は市民へのメッセージとして

受け取るものかと思います。

バーチャル空間は、テクノロジーという側面よりも

新しいコミュニケーションの方法と捉えて、これまで時間や空間が障壁となって

解決できなかった事を解決してくれる手段と捉えたほうがいいというのが

鳴門市の取り組みであり、改めて感じた部分です。

ちなみに、登壇されているクラスター株式会社の加藤さんも結婚式を、Cluster上で行い

1700人ぐらいの結婚式をされたそうな、、。

人気アーティストのライブのような集客ですね。

ご祝儀すごそう。

三つめの不登校児の問題解決については、精神的な問題、いじめなども初めに思い浮かびますが、

体が動かない方など、病室から一歩も出れない場合にも有益な解決策としてバーチャル空間を活用しようという

意図があります。

もしかしたら、こういった発想の先には、市や県、国などの物理的な帰属の考え方を

変えていく事も必要なのだという意識になります。

イベント終盤。加藤さんは大阪出身だそうで、西日本がもっと盛り上がってほしいという

想いがあるようです。私は関西在住なので嬉しかったです。ありがとう。

イベントは無事終了。

庁舎の外にも世界が広がっており、

ボートに乗って、渦潮の周りを周回し、大鳴門橋をみるような海上散歩ができて

気分爽快~

こういった遊び心満載の鳴門市の事、好きになりました。

一回遊びにいきます。

Clusterで広がるデジタルマーケティングの可能性。

今回のバーチャル鳴門市の訪問は、地方自治体の改善を目論んだプロジェクトでしたが、

あらゆる、業界、マーケットで、新しい価値を生み出し、

新しい参加者をつのり、これまでとは違った、企業と顧客、発信者と受け手のコンタクトが

どんどん生まれて行く事が想像できます。

例えば、小規模なライブハウスでしか公演できなかったアーティストも、会場の観客に加えて、

オンラインで自宅にいる観客にもパフォーマンスを届けられるようになりました。イベントによっては、チャットを通じてオンライン観客との双方向のコミュニケーションも可能です。

この新しい形式の面白さにユーザーも気づき始めています。移動時間や空間的な制約がなく、発信者との物理的な距離はあっても心理的な距離は近い。そして何より、気軽に参加できる。これらの魅力は、エンターテインメントを楽しむ人々の裾野を大きく広げていくでしょう。

発信者も同様で、かつてMV(ミュージックビデオ)の普及でMV専門ディレクターという職業が生まれたように、将来はメタバースライブディレクターという職種も誕生しています。

ただし、3D空間での表現は自由度が高い反面、技術的な要求も高いため、3DCGに精通し、テクノロジーに強いクリエイター集団が活躍することになりそうです。音楽業界の枠を超えた多様な人材の参入が期待されます。

こちらの画像は、2022年にClusterの中でふらりと立ち寄ったライブです。

臨場感があり、非常に盛り上がってました。

この時アーティストが、来場者に声をかけてインタビューしてくれてたのですが、

普段病室から出れないような方も、ライブに参加されていました。

経済的な話をするのは不謹かもしれませんが、どんな方でも消費するチャンスができ、

あらたなコンタクトポイントが設計される事が期待できるシーンでした。

このようにメタバースは単なる仮想空間ではなく、新たなデジタルマーケティング施策の 起点 となり得るプラットフォームです。従来のWeb広告やSNS施策とは異なる、 「没入型のブランド体験」や「新たなエンゲージメントの創出」 にフォーカスすることで、より深いユーザー体験を提供できます。

メタバース空間は 「体験」×「マーケティング」 を融合させる新たな手法として、すでに多くのブランドが活用を始めています。

また、メタバースを活用したイベントは、 「参加のハードルを下げる」 という大きなメリットを持ちます。

• バーチャル展示会やカンファレンスを開催し、出展コストを抑えつつグローバルな視聴者と接点を持つ

• ブランドのローンチイベントをメタバース内で実施し、製品のインタラクティブな体験を提供

「リアルイベントの補完」ではなく、「デジタルならではの価値を生むイベント」に進化することがカギ となります。

デジタルマーケティングは、これまで「ユーザーの行動データを分析し、最適な広告を出す」という手法が主流でした。しかし、メタバース時代に求められるのは、 「ユーザーが自ら関与し、体験できるマーケティング」 です。

まずは、以下のような 3つのステップから始めてみるのはいかがでしょうか。

メタバースマーケティングを始める3つのステップ

メタバースは 「未来の話」ではなく、すでに自治体や企業が活用を始めています。

まずは 「小さく始めて、効果を見ながら拡張していく」 ことがポイントです。

1. 成功事例をリサーチする

• 自治体: 「バーチャル渋谷」「バーチャル大阪」など、地方創生や観光PRに活用

• 商業施設: 三越伊勢丹が「メタバース百貨店」を開設し、VR接客を導入

• 教育: 立命館大学がメタバースキャンパスを展開し、遠隔学習の新しい形を模索

2. 小規模な施策を試す

• バーチャルイベント開催: 自治体の観光PRイベントや企業のオンライン展示会

• アバター接客の導入: 役所や商業施設の問い合わせ対応をメタバース内で実施

• 地域活性化: メタバース空間内で地元特産品のプロモーションやバーチャル商店街を展開

3. 効果を測定し、次のアクションを決める

• KPI設定: 参加者数・滞在時間・エンゲージメント率をチェック

• フィードバック収集: 利用者の声をもとに改善点を洗い出す

• 次のステップ: 実施結果を踏まえ、施策の拡張や新しい活用アイデアを検討

メタバースの活用を早めにスタートし、地域活性化や新たなマーケティング手法を確立 していきましょう!

経済停滞と閉塞感を打破する、新たな可能性としてのメタバース

経済の大停滞が続く日本において、単にマクロ経済の問題として捉えるだけでなく、特に90年代から続く 地方都市における閉塞感、格差の拡大、一体感の喪失 という側面にも目を向ける必要があります。

鳴門市のバーチャル空間で語られたことは、決して技術的なアーリーアダプター層をターゲットにした革新の話ではなく、また話題性を狙った単発のプロジェクトでもありません。むしろ、それは 既存の社会、経済、マーケットの枠組みからの脱却 を試みる試みであり、地方創生の新たなアプローチとも言えます。

しかし、この「脱却」は決して 現実世界からの逃避 ではなく、むしろメタバース空間という新しい視点を得ることで、 リアルな社会課題を解決する手段 を生み出すことにあります。

たとえば、鳴門市の「渦潮ハッカソン」では、バーチャル空間を活用した バーチャル婚活や不登校児童の支援 など、従来の枠組みでは対応が難しかった社会問題に対して新たな視点を提供しています。バーチャル空間では、地理的な制約や時間の壁を越えたコミュニケーションが可能になり、新しいつながりが生まれることで、閉塞感を打破する可能性が広がります。

「今住んでいる世界からの脱出」ではなく、「新しい価値を持ち帰るための冒険」。それがメタバースの持つ本質的な価値ではないでしょうか。

メタバース空間の活用は、決して一部の技術者や企業だけの話ではなく、 私たちの生活や社会のあり方を根本から変える力 を持っています。その可能性に気づき、積極的に関わっていくことが、これからの未来を創っていく上での重要なポイントとなるでしょう。

-

資料請求

ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。

ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -

無料相談

課題感が明確でなくても構いません。

まずはお気軽にご相談ください。 -

メルマガ登録