アクセス解析が大嫌いだった私がなぜ好きになったのか

「アクセス解析」という言葉を聞いて、みなさんはどのようなイメージを持っているでしょうか?

データ分析のプロがGoogleのツールを駆使して、膨大な数値を読み解くイメージでしょうか。

または、「なんだか難しそう」「専門知識がないと無理」といったネガティブなイメージでしょうか。

私は後者でした。最初にGoogleアナリティクス(GA4)のことを知ったのは5年前でしたが、Googleアナリティクス(GA4)やGoogleタグマネージャー(GTM)、Looker Studio(旧Googleデータポータル)の画面を見たときの衝撃は今でも忘れられません。「こんなに複雑なツールを使いこなせるようになるなんて無理だ」と、正直思いました。しかし、現在ではアクセス解析が大好きですし、日々の業務で活用することが楽しくて仕方ありません。

この記事では、私が「アクセス解析なんて大嫌い!」という状態から、なぜ今では好きになったのかをお話します。アクセス解析初心者の方や苦手意識を持っている方に、役立つヒントがあれば幸いです。

はじめての挫折:管理画面が見にくい!

元々、私は前職からWEBディレクターとして、GA4の管理画面は見ていました。その時は、現在のように真剣に見ているという訳ではなく「こういうものがあるんだな」と、ただ「眺めている」感覚の方が近かったと思います。しかし、日々ディレクション業務を行うなかで、ディレクターとして付加価値を上げるためにも、アクセス解析のスキルは必要だと感じるようになりました。ちょうど、職場の先輩から「マーケティングに向いているから、マーケティング寄りのディレクターを目指してみないか」と、アドバイスもいただいていたタイミングだったので、アクセス解析を本格的に学ぼうと決意しました。

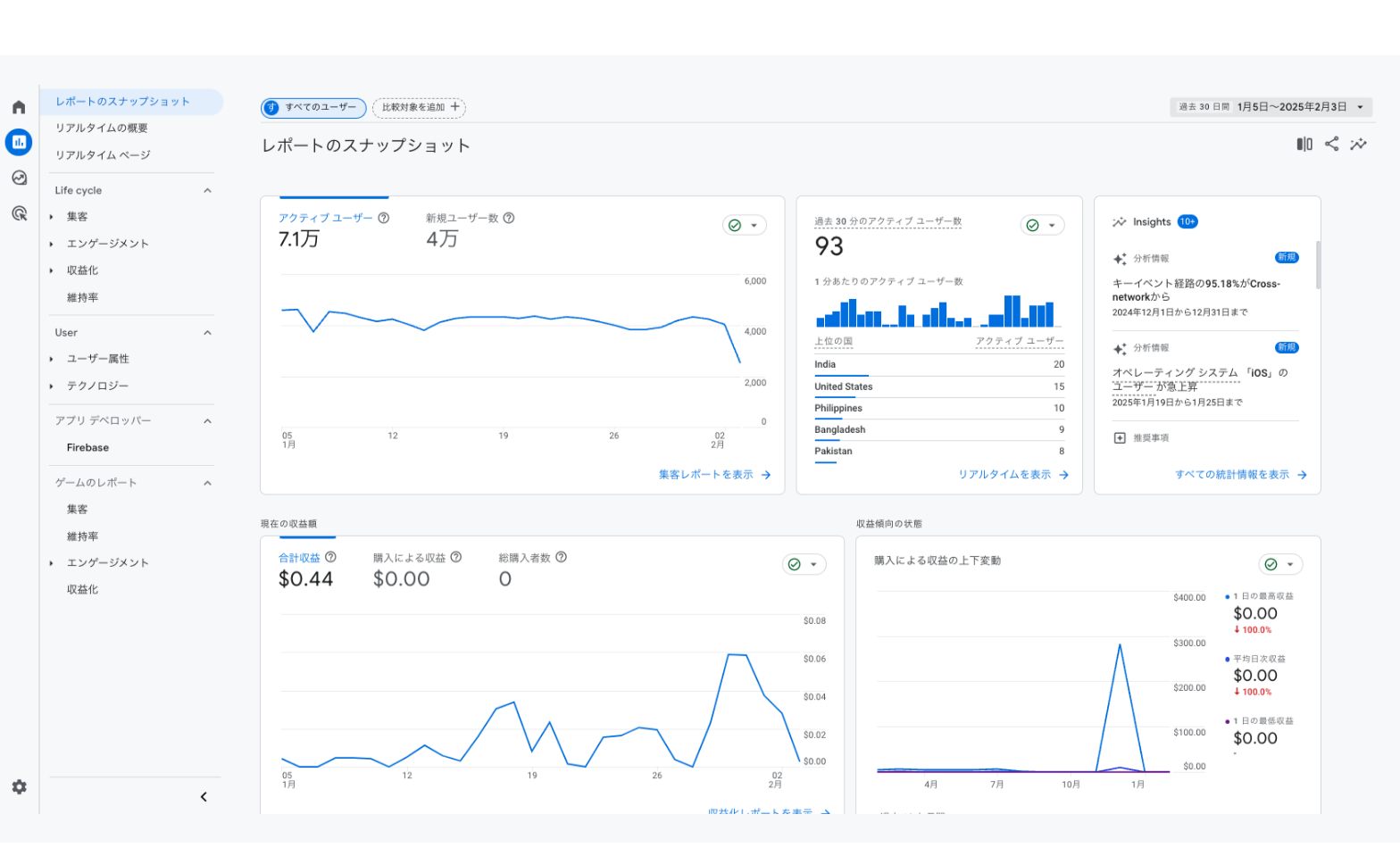

しかし、いざGA4の管理画面を開いた瞬間、私は愕然としました。

「どこから見ればいいのか、まったく分からない...!」

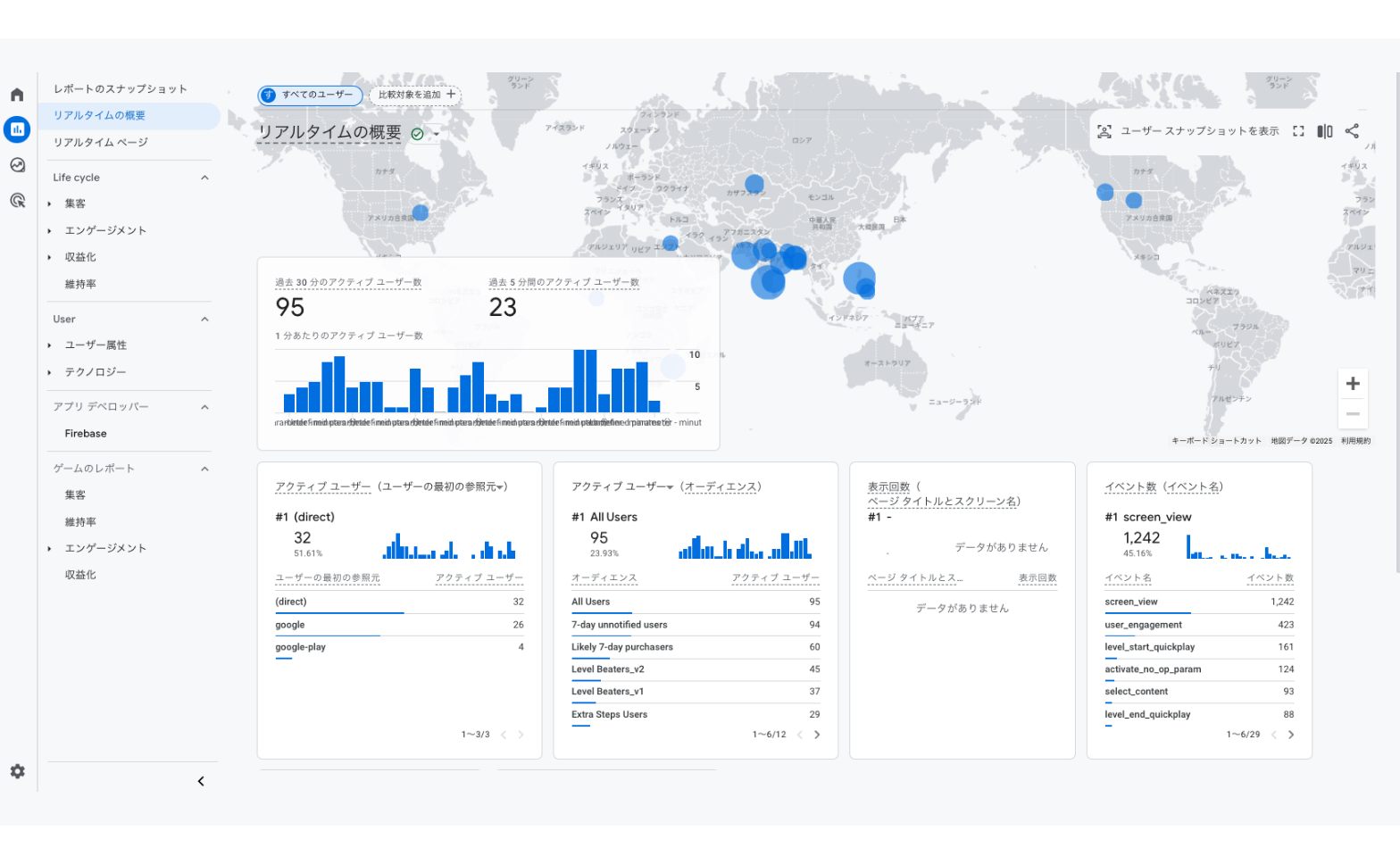

GA4はアクセス解析について強力なツールですが、自分で設定しなければならない項目が多く、管理画面には専門用語ばかりで圧倒されました。さらに、GTMでタグを設定する際には、画面の切り替えが頻繁に起こり混乱するばかり...。

Looker Studioを使ってレポートを作成しようとしても、データの接続方法やフィルタ設定に戸惑い、思うように作業が進みませんでした。

続いての挫折:情報が少ない!

さらに追い打ちをかけたのが、自分が欲しい情報を探し出す難しさです。GA4やGTMには公式のヘルプページがありますが、情報が断片的だったり、実際の画面と説明が一致していなかったりすることが多々ありました。「知りたいことが書いていない」「説明が不十分」と感じることが多く、どうしたら良いか分からない状況でした。

ネットで日本語の解説記事や動画も探してみましたが、初心者向けの内容は表面的で、より具体的な設定方法や活用事例には触れられていないものがほとんどで、結局は自分で試行錯誤するしかありませんでした。

理解不能からの脱却:座学と実践で理解が深まる

この「まったく分からない!」という状況を何とか脱するために、仕事の合間を縫って座学を重ね、タグの仕組みやイベント計測の設定方法を学びました。特に、GTMではJavaScriptのコードを書いたり、デバッグモードで発火テストを行うための知識が必要となるため、エンジニアではない私にとってはかなりハードルが高く感じました。

それでも、実務で実際にデータを取得できた瞬間の喜びは格別でした。「特定のボタンをクリックした回数を計測する」設定を初めて試した際に、GTMのプレビューモードでタグが正しく発火しているのを確認したときの達成感は、今でも忘れられません。

(ちなみに、その後発火テストは私にとって「ドキドキするけれど楽しい」瞬間となっています)

設定したタグが思うように動かず、エラーが出ることもよくありましたが、それでも試行錯誤を繰り返すことで、少しずつ理解を深めていきました。

さらなる成長を目指して

小さな成功体験を積み重ねる

アクセス解析に少しずつ興味が湧くにつれ「もっと成長したい!」という思いが強くなりました。そこで、理解を深めるために以下の課題を設定し、実践を始めました。

・新規案件が発生した時にGTMでGoogle Analyticsのタグを設置する

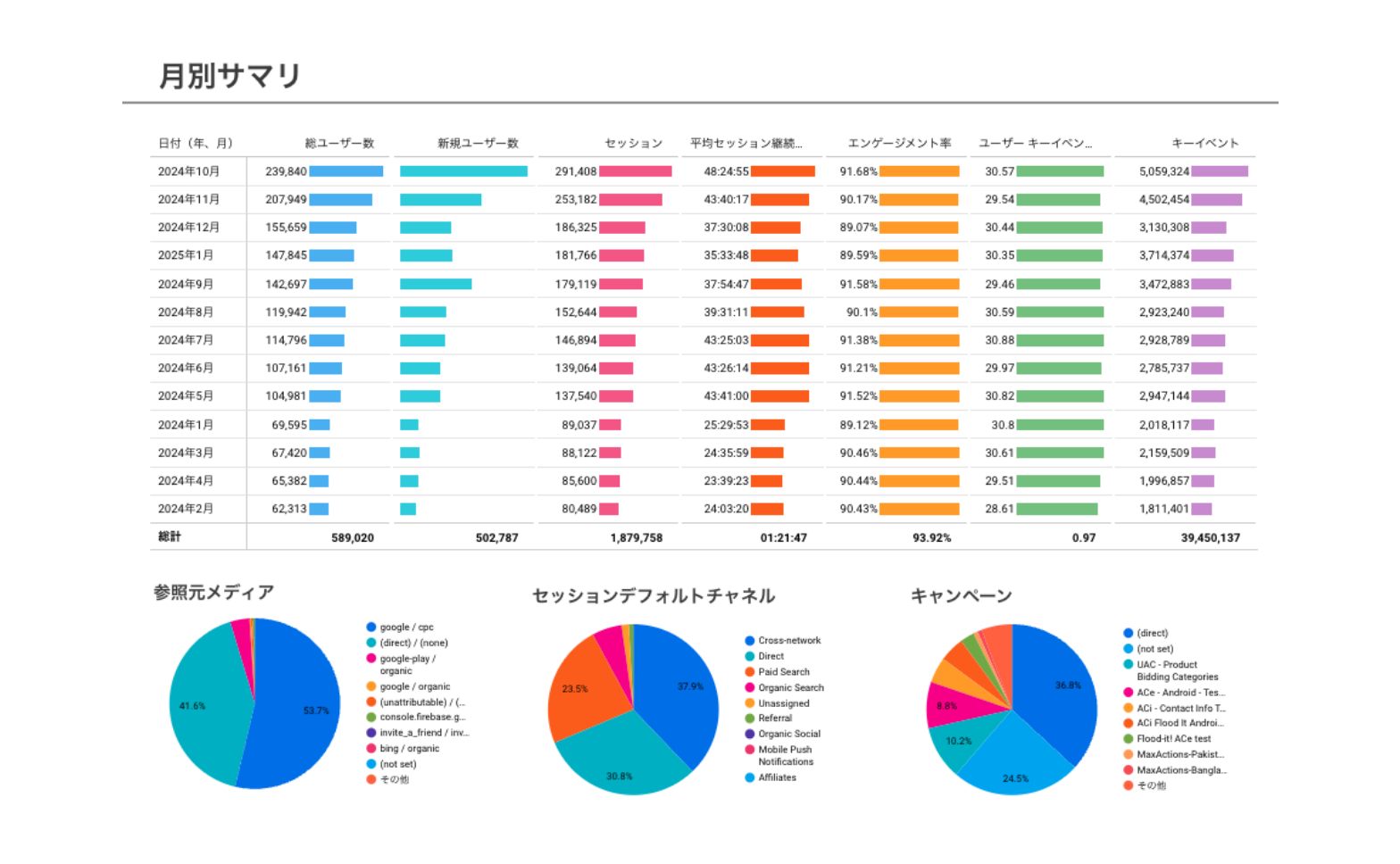

・毎日、Looker Studioで顧客のレポート作成の時間を作る

意識したのは、最初から高度な設定に挑戦するのではなく、簡単な目標を立てて実行することです。

簡単な目標からクリアすることで「できた!」という達成感が得られ、次の学びへのモチベーションにつながりました。

「自分の力でデータが取れている」ことがうれしく、それを基に改善提案を行い、お客様のサイトのアクセス数が少しでも向上するのを見るにつれて、自分の仕事に価値を感じるようになりました。

これはアクセス解析以外にも言えることですが、何か新しいことに挑戦する時、いきなり大きな成果を目指すのではなく、上で紹介したような小さな目標を一つずつクリアすることが大事だと思います。

新しいことを始める時、人は多かれ少なかれ「難しい」という感情を抱きます。「難しい」と感じる一番の理由は、「成果が見えにくい」「何をすれば良いか分からない」 という不安感です。これを乗り越えるためには、小さな成功体験を積み重ねて「これならできる」 という実感を得ることが大切です。

参考として、アクセス解析で成功体験を積み重ねるための目標設定の例を紹介します。

最初の一歩:まずは「見るだけ」

(具体例)

- 「GA4に毎日1回ログインする」

- 「月間のアクセス数を確認する」

- 「最も閲覧されたページを特定する」

ここで大事なのは「データを理解しようとしなくてOK」 と割り切ることです。数字の意味が分からなくても「この画面にこんなデータがあるんだ」と、アクセス解析に慣れることを目標にしましょう。「今日はここを見た」と記録をつけて「継続できている」という達成感を自分のなかに根付かせることがポイントです。

慣れてきたら:「意味を理解する」ことを意識

(具体例)

- 「直帰率の意味を理解する」

- 「流入経路(参照元)を確認する」

- 「ページ別の滞在時間を確認する」

調べたことをメモなどにまとめて、定期的に見返すことで知識が定着し、少しずつ理解を深めることを心がけます。

さらに慣れてきたら:1日1つの指標のみ確認

(具体例)

- アクティブユーザー数:訪問したユニークユーザーの数

- ページビュー数(表示回数):ページが表示された回数

- セッション数:訪問の回数(一定期間内の訪問数)

- 直帰率:最初に訪れたページのみを見て離脱した割合

- 参照元:どの媒体(検索エンジン、SNS、直接アクセスなど)から訪れたか

「まずはこの指標だけ押さえればOK!」と割り切り、他の指標は気にしません。1日1つの指標に集中し、「今日はアクティブユーザー数だけを確認する」と決めて取り組みましょう。

今回、ご紹介したのはあくまで一例ですが、このような形で少しずつ達成感を得ながら前に進むことで、自信がつき、継続する力が養われます。ぜひ参考にしてみてください。

海外の動画活用と資格取得

アクセス解析のことをある程度理解して、新しいことに挑戦し続けると、いくつかの大きな壁にぶち当たることがありました。その度にお世話になったのが、海外のクリエイターがGA4やGTMの不明点を分かりやすく解説しているYouTube動画です。私の場合、英語がある程度理解できたため、彼らの動画から多くの知識と情報を得ることができました。日本語のサイトでは得られない情報もあったため、大変助かりました。

さらに、上級ウェブ解析士の資格取得を目指して勉強することで、自分の知識をさらに深めることができました。資格取得後は、定期的に開催されるセミナーや勉強会に参加し、同じ分野で活躍する仲間と情報交換を行いながら、現在も知見を広げています。

アクセス解析で頼られるポジションを確立

自分で目標を立てて実践したり、自分で調べて学んだ知識を周囲と共有しながらアクセス解析を続けるうちに、私自身のスキルが徐々に評価されるようになりました。

「このデータを計測したいんだけど、どうすればいい?」「サイトの改善点を教えてほしい」といった相談を受けることが増え、社内で頼られる存在になったと感じる瞬間が増えたのです。

当時、GA4やGTMを使いこなせる人はまだ少なく、社内でも詳しい人に聞けない状況が多かったため、私が情報を発信するだけでもとても感謝されました。これは、私にとって大きなモチベーションの種になりました。人から頼られるとその期待に応えたくて頑張ってしまうのは、性格の面もあるのかもしれません。その重圧に押しつぶされる時も多々あるのですが。

人ができないことをできるようになったり、人から頼られるようになることで、より自信がついて「もっともっと勉強したい!解析していきたい!」という気持ちが湧いてくると思います。

アクセス解析の仕事を極めていくには

ここまで読んでいただいた方に、より前向きにアクセス解析と向き合って自身のスキルも向上させるコツを3つご紹介したいと思います。

私自身、日々の業務の中でもこの3つを実施することで、アクセス解析をより極めることができるように取り組んでいます。

1.好奇心を持ち続ける

アクセス解析で最も重要なのは「データを見ること」ではなく、「データを深く理解して活用すること」です。画面上のデータをただ眺めているだけでは、本当の価値は生まれません。大事なのは「データをどう解釈し、どう活用するか」という視点を持つことです。

この視点を鍛えるために、常に「なぜ?」と考え続けるようにしています。

「なぜ、このページだけ離脱率が高いのか?」

「なぜ、このキャンペーンは成功したのか?」

というように、ユーザーの行動や心理を読み解き「なぜ?」と問い続けることで、データは単なる数値の羅列ではなく、活きた情報へと変化します。

例えば、サイトのコンバージョン率が下がったときに、単に「数値が落ちている」と報告するだけでは意味がありません。大切なのは「なぜコンバージョン率が下がったのか?」を探ること。

この「なぜ?」を追求すると、次の仮説が生まれます。そこからさらに「なぜ?」を突き詰めることで、データの活用方法はどんどん広がります。

データは単なる数字ではなく、そこには必ず「ユーザーの行動」が隠れています。

アクセス解析の面白さは、その数字の背後にあるストーリーを読み解くことです。データの背後にあるストーリーを想像し、検証することで、より深いインサイト*を得ることができます。

*インサイト:言葉で説明できない消費者の「無意識の理由」や「心の奥に潜む欲求」

アクセス解析で常に「なぜ?」と考え続けることが、分析の視点が自然に磨かれ、スキルを向上させるポイントです。

また、原因を突き止めて改善策を実施した後も「本当にこの施策は効果があったのか?」と、検証を行いましょう。

アクセス解析は単発の作業ではなく、改善のサイクルを継続的に回し続けることが求められます。アクセス解析に終わりはなく、常に新しい課題や発見の連続です。

だからこそ、好奇心を持ち続け「次はどんなことが分かるのか?」いうワクワク感を持ちながら、データと向き合うことが大切だと思います。

2.仲間と成果を共有する

アクセス解析は、一人で黙々とデータを分析するだけの作業ではありません。

むしろ、データをチームや関係者と共有し活用することで、より大きな成果を生み出せます。分析結果を共有することでメンバーの理解が深まり、新たなアイデアや視点が生まれることも多くあります。データに基づいた施策を打ち、それをチームで検証しながら改善を繰り返す過程は、アクセス解析の楽しさをさらに広げてくれます。

例えば、サイトのコンバージョン率が低下しているとき、感覚や経験則だけで施策を決めてしまうと的外れな改善を行ってしまいがちです。しかし、データを基にチームで議論することで、より確実な施策を打ち出すことができます。データをチームで活用できる環境が整っていると「感覚的な意思決定」ではなく、「根拠のある意思決定」が可能になり、結果として無駄な施策を減らし、より効果的なアクションを取れるようになります。

また、アクセス解析で得た知識や成功体験をチーム内で共有することは、周囲の成長を促すだけではなく、自分自身のスキルアップにもなります。

社内で定期的に勉強会を開き、アクセス解析の手法や成功事例を紹介することでチーム全体のデータリテラシーを高めることができます。メンバーからの質問やフィードバックも、自分自身の理解を深めるための気づきになります。

アクセス解析の成果を最大化するため重要なのは、「データを活用する文化」をチーム全体に根付かせること。このような取り組みを続けることで、チーム全体がデータを活用しながら戦略を立てられるようになり、組織としてのパフォーマンスが向上します。

私は、アクセス解析はチームで協力しながら価値を生み出していくものだと考えています。データを基に提案した改善案が成果として現れた時に「データ通りの結果になった!」「私たちの施策、成功したね!」と、仲間と喜びを分かち合う瞬間は格別です。チームでの成功体験が積み重なることで、データ分析そのものがやりがいにつながり、さらにモチベーションが高まります。これからも、データを通じて仲間と力を合わせながら、新たな成果を生み出していきたいと思います。

3.コミュニティに参加する

アクセス解析の分野は日々進化しており、新しいツールや手法が次々と登場します。そのため、個人の学習だけでは限界があり、最新の情報をキャッチアップし、スキルを磨き続けることが必要です。

その方法のひとつが、コミュニティに参加することです。私自身、上級ウェブ解析士 の資格を取得しており、ウェブ解析士協会のセミナーに定期的に参加しています。他にも、X(旧Twitter)やSlackのコミュニティ、各種勉強会を通じて、他のアクセス解析のプロフェッショナルと交流し、新しい知識や実践的なノウハウを学んでいます。こうした場に身を置くことで、単なる技術的な知識だけでなく、現場での成功事例やリアルな課題など、実務に直結する知見を得ることができます。

アクセス解析の仕事は一人でデータを分析することが多く、社内に相談できる人が少ないケースもあります。そんなとき、コミュニティに参加することで、同じ分野のプロフェッショナルとつながることができ、情報交換やディスカッションを通じて新しい視点を得ることができます。コミュニティを通じて「他の人はどんな課題に取り組んでいるのか?」 を知ることができるのも魅力のひとつです。「この問題に悩んでいるのは自分だけじゃない」と気づくだけでも、視野が広がり、モチベーションが高まります。

また、コミュニティは「学ぶ場」であると同時に、「自分の知識を共有する場」だと、私は考えています。自分が学んだことや成功事例を発信することで、他の人の役に立つだけでなく、自分自身の理解も深まっていく実感がありました。最初は「こんな発信をして大丈夫かな?」と不安になることもありましたが、思い切ってシェアした情報が意外と多くの人に役立つことも多かったです。発信を続けることで「データ活用に強い人」と認知され、新たな仕事のチャンスやコラボレーションの機会が生まれることもあります。

アクセス解析は奥が深く、終わりのない学びの連続です。その過程を一人で進めるのではなく、仲間と共有しながら学んでいくことで、より楽しく、より実践的な知識を身につけることができます。「もっと学びたい」「もっと成長したい」と思うなら、積極的にコミュニティに参加してみましょう。

終わりに

アクセス解析は、多くの人にとって「難しそう」といったイメージを持たれがちです。特に、数字を見るのが苦手な人や、データ分析に馴染みのない人にとっては、面倒な作業に感じられるかもしれません。しかし、アクセス解析はサイト運営やビジネスにおいて非常に重要な役割を持ちます。

私はその理由を以下のように考えています。

・売上や成果に直結する

・サイトの課題をいち早く発見し、迅速に対応できる

・根拠ある施策を実行できる

アクセス解析を使って、HPサイト内でのユーザーの行動を見える化することで、ユーザーが何に困り、何を求め、何を考えているかを理解することができます。さらに、ユーザーの行動を数値化して計測することで、データに基づいた施策を提案することができます。

お客様から「何か施策を考えて」と言われた時、私たちはつい経験に頼った施策や思いつきの施策を出して失敗してしまいがちです。

その点、アクセス解析のスキルがあるとデータを活用した施策が考えられるので、提案の成功率を上げることができ、ビジネスの成功に結びつけられると考えています。

アクセス解析を単なる「面倒な作業」ととらえるのではなく、ユーザーの行動を読み解く面白さや、売上や成果に貢献できる達成感を見つけることで、少しずつ抵抗感が薄れていくはずです。

私自身、アクセス解析を学んでからデータを元にした説得力のある提案ができるようになりました。WEBディレクターとしてステップアップしたいと考えている人にとって、アクセス解析のスキルはきっと役立つと思います。

「アクセス解析なんて無理!」と感じていたあの頃の私に、今の自分の姿を見せたらきっと驚くでしょう笑。それだけ、挑戦と失敗を繰り返しながら少しずつ学んでいくことで、自分のスキルを成長させることができたと実感しています。

もし、この記事を読んでいるあなたが、アクセス解析に苦手意識を持っているなら、5分だけでもよいので、毎日少しずつGA4に触れてみてください。そして、一つ一つできることを増やしてみましょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、知識と経験を積み重ねていけば、きっとアクセス解析の楽しさとやりがいに気づくはずです。

まずはこれだけやってみよう!

・GA4で使われる基本の指標の意味を理解する(例:ユーザー数、セッション数、エンゲージメント時間など)

・「レポート スナップショット」画面を確認して、直近の訪問数や人気のページを把握する

-

資料請求

ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。

ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -

無料相談

課題感が明確でなくても構いません。

まずはお気軽にご相談ください。 -

メルマガ登録