戦略という「地図」を、走り出す「動力」へ。 課題を解決へ動かす車輪について佐藤さんを取材 ──ヨリミルの中の人ってどんな人?

ヨリミルの菊池です。仲間入りしたばかりで、ヨリミルの中の人をもっと知りたいと思い、【ヨリミル・インタビューマラソン】を企画。7名に取材し毎週記事を公開していきます。4回目は、P&D部の佐藤さんへビジョンや仕事内容、メンバーの魅力を伺いました。ぜひご覧ください。

「走らせる」って、どういうこと?佐藤さんへ14の質問で探ってみました。

2025年6月24日大阪オフィスにて撮影 Photo by Hideyuki Nakamura

Q1:P&D部の主な業務内容を教えてください。

動き出す、戦略。走り出す、プロジェクト。

P&D部がつくる推進力。

顕在化した課題を、具体的な施策で動かす役割です。

「こんなWebページをつくりたい」「この課題をどうにかしたい」といったニーズに対して、まずはしっかりと意図をくみ取り、どうすれば最適かをプランニングします。その後、プロジェクトとして進められるように計画し、実際の制作や納品までをディレクションしていきます。業務は大きく分けて2つあります。

- P(プロデュース・プランニング):

課題を読み解き、どんな方法で解決できるかを考えて提案。 - D(ディレクション・デリバリー):

提案が通ったあとは、具体的な制作や進行管理。

戦略チーム(ストマ部)と運用チーム(CS部)の橋渡し役として、プロジェクト全体の流れをスムーズにするのが大きな使命です。 単に、十年経ったからリニューアルしましょうと提案するのではなく、本当の課題は何か、効果的なアプローチや解決の形を考えること。 ここで、私が信条に掲げる前職の社長の言葉を紹介します。

デザインは医療行為と同じだ。

同業で派手な治療や執刀をしたがる大手企業もありますが、実はそこまで大きな治療を施さなくても、投薬だけで効くケースもあります。

たとえば、頭痛がするという患者に対し「まずは頭を開いて脳を手術しましょう」と診断するのと、「それは肩こりからくるものですね」とマッサージ施術をするのでは、患者の医療費や体力への負担も大きく違ってくる。 まずは、患者の立場で見て、どちらが良い診断なのかを常に問う視点が大事。

また、本質的な問題点が発見されたら、それに対して薬を飲むのか、肩をもむのか、または寝る時の枕を変えるのか...といった、多様な視点で治療方法を伝えられると最適ですね。

Q2:お客さまや他部署との関わりで、大切にしていることは?

ひとつの「輪」として転がっていくために、

関わりの中で「きれいな輪を描くこと」を大切にしています。

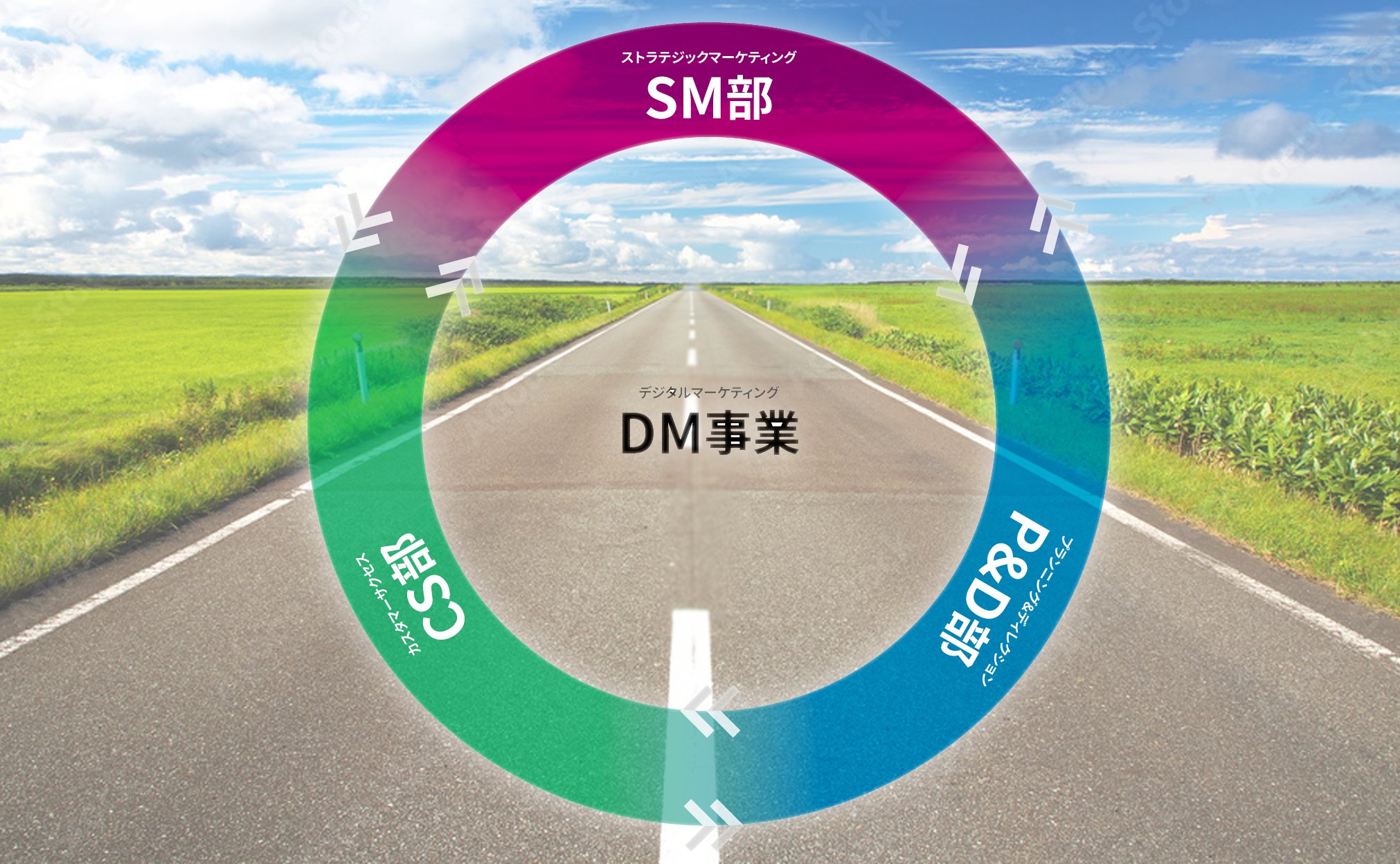

私たちの仕事は、ストマ部が描いた戦略をP&D部がかたちにし、CS1部が安全運用・保守へつなげていく流れの中にあります。それぞれの部門が役割を担いながらも、互いにスムーズにバトンを渡すこと。まるで「輪」が滞りなく回るような連携が理想です。

その輪をたとえるなら、お客さまが車体で、ストマ部が事業成長への道を作り、安全に車体を運ぶ「車輪」がP&D部というイメージでしょうか。 またその輪は、DM事業本部だけにとどまりません。たとえばCI事業本部との連携や、クライアント、エンドユーザーといった社外の関係者も含めて、より大きな円が描けると考えています。

車輪がガタガタだと運転時に不快感も出てきます。お客さまが気持ちよく乗車できるように、なるべくいびつな輪にならないように、絶えず丸い状態に保つことが大切。美しい円であるほど車輪は滑らかに回り、仕事も転がるように前へ前へと進んでいける----そんな循環を意識しながら日々動いています。

Q3:最近のプロジェクトで、印象に残っているものは?

大きな案件を扱うことが多くなり、それに伴ってディレクションの難易度も高くなってきていると感じます。そのような中でも、炎上しないことが工数削減など利益率還元につながると考え、デリバリーまでのスムーズな道のりを部全体で心がけています。

Q4:日々の仕事の中で、どのような課題に直面することが多いですか?

技術的な問題はありますが、

社内には様々な分野の専門家がいて解決しています。

これがワンストップの強みでもあります!

そして、もうひとつはマネージャーとしての課題です。

ありがたいことに絶えず新規案件をいただきますが、リソースが追いつかない場合があり、今はメンバーの成長支援とAIの活用を重視しています。マネージャーになった当初は苦戦もありましたが、私自身の見え方・考え方が大きく変わって視野も広がりました。そういった点において、自分も成長しながら、課題を乗り越えています。

Q5:P&D部のやりがいや面白さは何ですか?

多様な価値観と向き合い、課題を超えていく楽しさ。

「お客さまと一緒に進める楽しさ」や「提案できる面白さ」にやりがいを感じ、メンバー全員に共通しているのは「さまざまな業種のクライアントやサービスと関わりながら、多様な課題に向き合えること」だと思います。常に新しい領域に挑む機会があるので、自然と学びが生まれます。またお客さまと一緒に進める中で「共感」や「手応え」が得られるので達成感にも直結しています。

Q6:チームの雰囲気はどんな感じですか?

理屈っぽさも、柔らかさも。個性が転がる11人の輪

みなさん、クライアントのサービスとしっかり向き合い、自分の意見を持っているので、お客さまのミーティングでもよくしゃべる人が多いという印象です。ただし、「理屈っぽい人が多い」という一面も(笑)。 課題に対してきちんと論理的に考える力が求められるため、自然とそういった空気も生まれているのかもしれませんね。

また、若手メンバーには異業種からの出身も多く、たとえばライブハウス運営の経験がある武原さんもいれば、営業や広告の経験を経てうちに来た人もいます。未経験でも吸収力の高いメンバーが多くて、一度教えたことをしっかり自分のものにしていける柔軟性を感じています。

むしろ、経験よりも固くない頭の方が、今のチームにはフィットしているかもしれません。

そんな個性あふれるチームの中で、ひときわ頼りにされているのが「名物の中村さん」です。長年在籍しているベテランで、多趣味で話題も豊富。人への気遣いにも長けていて、部になくてはならない存在。

こんな感じで、年齢やキャリアに関係なく、それぞれの特性を尊重し合いながら、前向きに転がり続ける「輪」のようなチームが理想です。

Q7:他部署との連携の中で、印象的な成功体験はありますか?

「マンネリ」に風を通す、ヨリミルという新しい視点。

中長期でお付き合いを続けているお客さまも多いです。

もちろん信頼関係は築けているのですが、その一方で、どうしてもコミュニケーションや提案がいつもの感じに落ち着いてしまい、マンネリ化に悩む場面も出てきます。そんなときに力を発揮してくれたのが、『ヨリミル』です。 須賀さんをはじめとするストマ部の皆さんから「この方向性だったら、こういう提案ができるよね」といった視点をもらえることで、新たな糸口が見えてきました。

実は、ヨリミルのロゴデザインを作ったのは佐藤さんです

たとえば、これまでP&D部ではあまり扱ってこなかった「カスタマージャーニー」や「ユーザーテスト」といったマーケティング的なアプローチも、ヨリミルの登場によって身近なものになりつつあります。

私たちが「かたちにする力」だとしたら、ヨリミルはその前段にある「問いの立て方」や「見方の変え方」を提案してくれる存在。クライアントとの関係に新しい風を吹き込む、そんな変化を体感できたことが、大きな成功体験のひとつだと感じています。

ーーさて、ここからは佐藤さんの素顔に迫ります。

Q8:佐藤さんはどんなキャリアを積んできましたか?

ゼロから学び、動かし、創造してきた。できないことはないと感じた16年。

美大を卒業後、大阪にあるデザイン会社で16年間勤めました。

現在の会社(フューチャースピリッツ)は、私にとって2社目となります。

当時は、紙媒体のカタログやパッケージデザインに始まり、次第にWeb関連にも携わるようになりました。とはいえ、Webは私ひとり体制。クライアントへのヒアリングから、制作・運用までをすべて自分で担当していました。

今振り返っても印象的だったのは、社長との仕事です。

とてもユニークで行動力のある方で、当時は中国企業の商品パッケージデザインを作ったのですが、「それだけじゃ面白くないから、その商品を仕入れて日本で売ろう!」と突然言われたのです(笑)。私はECサイトを作った経験がなかったのですが「やってみよう」と、一から勉強してECサイトを立ち上げました。自分で商品ページもデザインし、キャンペーンや広告まで行い、月商300万円に届く月もありました。

そこからは怒涛の日々。

お客さま対応で「故障した」という声が届けば、海外メーカーとやりとりし、在庫管理用のエクセルを自作し、輸入価格を見ながら為替リスクを計算して仕入れを判断。展示会にも出展して、自作のカタログやブースデザインで商品アピールしたこともあります。最終的には、4・5店舗を超える規模まで展開していました。

まさにゼロから商いをつくりあげる経験。

このとき身につけた「自分で調べ、手を動かし、試して、改善する」姿勢は、今のP&D部での仕事にも直結していると感じています。スピリッツへの入社時にも、この経験を評価してもらったことは、今でも印象に残っています。

Q9:マネージャーとして大事にしている信念はありますか?

「知りたい」から始まる、チームづくり。

実は私、もともと他者に興味がないタイプでした。けれどマネージャーになって、それではチームは育たないと痛感したんです。

クライアントの課題を知るために決算報告書やIR資料を読み込んできたように、今はメンバーに対しても「知りたい」と向き合うようになりました。 その一歩として始めたのが、毎週の1on1。仕事の話はほどほどにして、その人が何に興味を持ち、どんな価値観で働いているのかを知ることを大切にしています。 やってみると、みんなの得意なことを知ることができ、それぞれの強みや関心を活かした役割分担に繋げることで、チームとしての力も自然と底上げされていきました。

また、メンバーが苦手なことを言い出しやすくするために、私自身も「ここは○○さんに頼らせてほしい」と素直に伝えるようにしています。 頼れる空気があるからこそ、人は本来の力を発揮できると思うのです。

朝礼後には、週1回のブレイクアウトルームも。最近は川端さんがキャンプの話をしてくれるのですが、そんな何気ない会話が、朝礼時や案件ミーティング中には聞けないキャンプの話や家族の話などが聞けるのが重要でチームの距離をぐっと近づけてくれると感じています。

マネジメントには正解がなく、自分一人ではどうすることもできないと感じていますが、人に興味を持ち、本当に知りたいと思うことがチームづくりの第一歩だと、心から思っています。

Q10:佐藤さんにとって仕事とは、一言で表すとズバリなんですか?

自己成長

──ただ楽しいだけじゃ、物足りない

私にとって仕事は、「自己成長」。生活のため、家族のためというのがベースですが、どうせ人生の多くを費やす時間なら、やっぱり意味のある時間にしたい。

刺激や学びがなければ、自分の気持ちが動かない。 だから私は、どんな仕事でもそこに意味を探し、面白さをつくっていきたいと思っています。 そして、たとえ最初は興味のないテーマでも、お客さんと話していく中で、「どこに魅力があるのだろう」と問いを立ててみる。 その繰り返しが、いつの間にか自分を前に進めてくれる気がします。

Q11:人生のターニングポイントはありますか?

「デザイン」の意味が変わった日 、出会いがくれた、もう一つの視点。

症状(=表面的な要望)だけで診断せず、しっかり問診して本質を探る。

そういう視点に変わったのが、ターニングポイントでした。

出典:佐藤さんのポートフォリオから作品画像を引用

小さなころから絵が好きでしたが、絵描きになりたかったわけではなく、人と関わるのが苦手だったので、1人で完結する仕事しかできないだろうなと思っていました。ただ、デザインは社会と関わることなので、デザインを学び、仕事にすることでだんだんと考え方が変わっていった感じです。

Q12:最近、ハマっていることはありますか?

あまり「新しくハマったこと」はないです。

というのも、毎日をできるだけルーティン化して習慣にしてしまうのが自分のスタイルで。最初は面倒に感じても、やっているうちにやらないと気持ち悪い感覚になる。それが、自然と楽しさになっていくのです。歯磨きと同じですね(笑)。

たとえば、テレワークの昼休みは必ず散歩かサイクリング。外に出るのが億劫な日もありますが、それでも歩きに出ると、気分がリセットされて整います。また、最近車を買い替えたのでドライブがちょっとした楽しみです。

スマホと連動するナビがすごくて、ガソリンの残量から走行可能距離まで分かるなど、ちょっと未来を感じています。週末に少し乗るくらいですが、気分転換にもなっています。

あとは、NHK放送のアニメ『チ。-地球の運動について-』にハマりました。もともと漫画で読んでいましたが、アニメ版もとても凝っていて。地動説と天動説という難しいテーマを、エンタメとして引き込まれるように描かれていて、哲学的に考えさせられる作品でした。

出典:アニメ「チ。」公式サイトより画像を引用 https://anime-chi.jp/

Q13:3年後、5年後、10年後P&D部の姿がどうなっているといいですか?

全員がPMになる未来へ。受け身から、つくるチームへ。

ひとりひとりがプロジェクトを動かせるチームになっているといいな。

AIの進化によって、情報の扱い方やアウトプットの精度はどんどん平準化されていく時代。だからこそ、「考えて動ける人」がどんどん強くなるし、全員がプロジェクトマネージャーのように立ち回れる組織であることが、これからの強さになるのだと感じています。

もう一つの願いは「受ける」だけでなく「つくって売る」チームになること。

いまは受託案件が多いですが、将来的には自分たちでサービスやプロダクトを企画し、クライアントに提案し、届けていけるようになっていたい。マーケティング視点も、技術的なノウハウも全てを内包したP&Dなら、それができるはずだと思っています。ヨリミル起点のお客さまとの付き合い。期待しています!

Q14:佐藤さんがお客さまだとした場合『ヨリミル』を選ぶとき、どこが決め手になると思いますか?

選ぶ決め手は「理由を示してくれること」

「こうした方がいいですよ」と言われただけでは、なかなか納得できない。

でも、ヨリミルの場合は「なぜそうすべきなのか」「それをやることで何が変わるのか」を、きちんと伝えてくれる。提案に「意味」があり、共感を持てるからこそ、お願いしたくなります。

ひとつの施策にきちんと裏付けがあり、説得力を持って語ってくれる。だから安心できるし、「任せてみよう」と思える。そういうところにヨリミルの価値があると思います。

―― ヨリミル中の人インタビューマラソンにご協力いただきましてありがとうございました。

(取材日:2025年5月29日 / 取材者:菊池由佳)

-

資料請求

ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。

ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -

無料相談

課題感が明確でなくても構いません。

まずはお気軽にご相談ください。 -

メルマガ登録