IRに愛あ~る?ヨリミル的「ファン株主を育てる、攻めのIR発信術」

ヨリミルライターの大前です。

IRサイトづくりで大切なのは、透明性と信頼性、そして"迷わず辿り着ける"設計です。

法定開示は前提として、そのうえで読みやすさ、アクセシビリティ、タイムリーな更新体制まで整えると、初めて"選ばれるIR"になります。IRは数字を並べる作業ではなく、投資家とともに企業価値を磨くクリエイティブな営みです。

そんな視点で、IRサイトの進化を考えていきたいと思います。

義務から"愛ある発信"へ。

投資家に好きになってもらうIRサイトの作り方

いまのIRは、正しい情報を"出しただけ"では届きません。 SNSでは断片が飛び交い、個人投資家が意思決定の主役に近づくほど、決算短信や有報は「読まれる前に埋もれる」リスクを抱えます。統合報告書で財務と非財務の物語を描いても、それがIRサイトで見つけにくくわかりにくい、さらに更新が遅ければ、企業の意図は途中で途切れてしまう。

新NISAの開始などで個人の投資への関心が高まり、数多くの企業が投資家の注目を集めようと競い合う現代において、 従来のIR活動だけではその他大勢に埋もれてしまいます。

IRサイトは、情報を置く棚ではなく、ステークホルダーに次の一歩を生み出してもらう場所です。誰に何をしてほしいのかを明確にすると、導線設計とコンテンツの粒度が自ずと定まります。

問題は明快です。投資家が"最初の一歩"で迷わず理解に辿り着けるIR体験が、まだ足りない。

本稿では、IRを"マーケティング"として捉え直し、統合報告書をIRサイトの中心に据えて、日々の開示とつなぎ直す方法を考えます。そのうえで数字のそばに定義を添え、要点を短く語り、スマホでの読みやすさを当たり前にする。 その目的はただ一つ。情報を並べることではなく、投資家をファンに変えること。

先に結論を言えば、IRサイトに本当に必要なのは仕様でもギミックでもありません。

投資家を大切に思い、理解の負担を背負う姿勢――つまり"愛"です。

何をIRサイトで発信していくか。

投資判断の「カギ」となる基本情報

まず初めに、どんな情報をいつ発信していくのか、という点において整理していきます。

IRの情報は大きく分けて 『法定開示』『適時開示』『任意開示』 の3種類の開示があります。

- EDINET(金融庁)での開示: これが、法令上の『法定開示』です。

- TDnet(証券取引所)での開示: これが、法令上の『適時開示』です。

- IRサイトでの掲載: IRサイトでの掲載は、法令上の必須ではなく『任意開示』となりますが、投資家への情報提供の場として極めて重要な役割を担っています。

1.法定開示(Statutory Disclosure)

「法律(金融商品取引法)」に基づいて、国(金融庁)から提出を義務付けられている資料です。IRにおける「公式な記録」であり、最も信頼性が高い情報です。

- 目的: 投資家保護。企業の正確な財産状態や経営成績を、詳細かつ網羅的に記録・公開すること。

- 特徴: 公認会計士による「監査」が義務付けられており、情報の正確性が担保されています。

- 代表例: 有価証券報告書(通称:有報)

- 会社の1年間のすべてが詰まった、非常に分厚い「公式成績表の決定版」です。

2.適時開示(Timely Disclosure)

上場企業には、投資判断に影響を与える重要な情報を、東京証券取引所が運営する、TDnet(適時開示情報伝達システム)を通じて速やかに開示する義務があります(適時開示規則)。

TDnetでの『適時開示』は、決定事実(新株式発行、合併、新規事実の開始)、発生事実(工場の火災、大株主の異動、訴訟の提起)、決算情報(決算内容/業績、業績予想の修正)を含め、その他投資判断に大きな影響を及ぼす案件が発生した際に、適時開示が必要になります。 速やかにTDnetに登録して、開示を行います。

東京証券取引所は、「開示要件」「開示資料に記載すべき内容」などの適時開示実務上の取り扱いや、開示手順等を死滅実務マニュアル『会社情報適時開度ブック』を公開しています。適時開示用紙判断や資料の作成にあたってはこのガイドブックを参照しましょう。判断に迷った場合は、取引所の自社担当者に相談する事をお勧めします。

決算関連情報

- 決算短信・四半期決算短信: 業績の概況を迅速に報告する最も基本的な資料です。

- 業績予想・配当予想の修正: 当初の予想から一定割合以上の修正が発生した場合の開示です。

決定事実(会社が意思決定したもの)

- 株式の発行・自己株式の取得(自社株買い)

- 合併、会社分割、事業譲渡などの組織再編

- 役員の異動(重要なもの)

- 新株予約権の発行

- 資本金の額の減少

発生事実(会社の意思に関わらず発生したもの)

- 訴訟の提起または判決

- 災害による損害の発生

- 主要株主の異動

- 手形等の不渡りまたは銀行取引停止

3.任意開示(Voluntary Disclosure)

IRサイトでの掲載は、法令上の必須ではなく、『任意開示』です。それにもかかわらず、投資家への情報提供の場として極めて重要な役割を担っています。

IRサイトは、投資家が過去の開示情報を含め、企業情報をいつでも確認できるアーカイブとして機能することが期待されています。

- 投資家の利便性向上: 投資家は、過去の決算や重要なニュースを振り返り、企業の成長の経緯や戦略の継続性を評価します。IRサイトに資料が残っていないと、掲載期間が限られているTDnetのサービスや外部サービスを探す手間がかかり、投資家の利便性が大きく損なわれます。

- 企業の透明性・信頼性: 開示資料を継続的に掲載することは、情報の透明性を高め、長期的な視点を持つ投資家からの信頼を得る上で不可欠です。

- 海外投資家への配慮: 海外の投資家は、TDnetのような日本のシステムを日常的に利用していません。自社のIRサイトに過去の資料が整備されていることが、投資判断の前提となります。

したがって、最新の資料だけでなく、過去数年分(一般的には少なくとも3〜5年分、できればそれ以上)の適時開示資料をIRサイト上に分類・整理して継続的に掲載しておくことが、現代のIR活動における実務上のスタンダードとなっています。

また将来的な価値創造を図るうえで、非財務情報が重要だという認識が高まる中、あらたに統合報告書をIRサイトに掲載する企業が増加しています。

「統合報告書」とは、財務情報と非財務情報の関係性を示し、自社の価値創造をステークホルダーに明確に伝えるためのものです。 非財務情報は、事業活動の価値創造を支える「みえざる経営資源」と言われるもの、つまり知的資本、人的資本、自然資本などの価値創造にかかわる様々な資本を含むESG・サスティナビリティ関連情報を指します。

IRサイトは誰が、何のために?

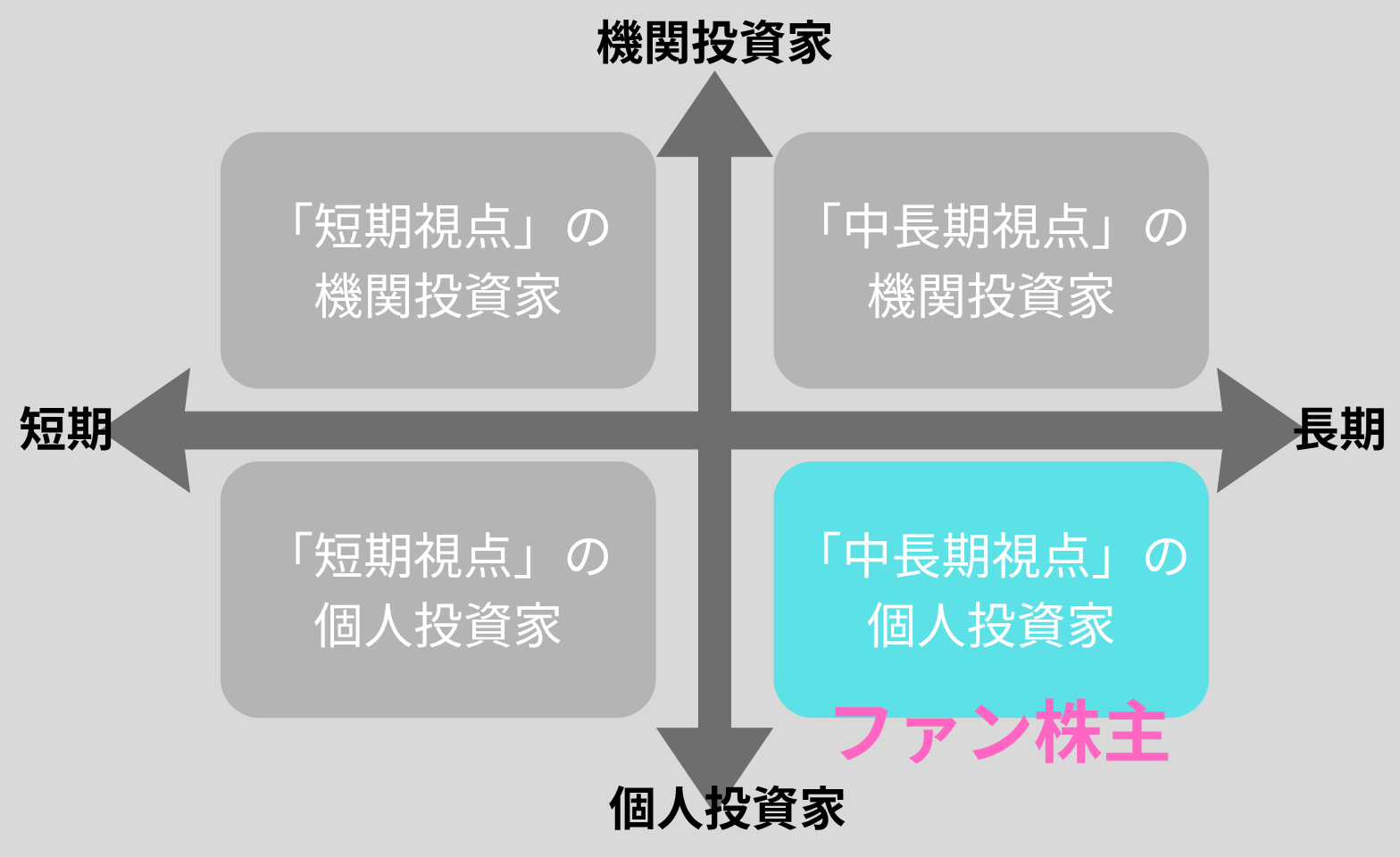

改めて、誰向けの発信なのか?という事を整理したいと思います。ひとことで言えば「投資家向け」です。ただし、IR活動においては、誰に向けて発信するのかを明確にすることが、ヨリミル的な視点では重要だと考えます。

- A「中長期視点」の機関投資家

- B「短期視点」の機関投資家

- C「中長期視点」の個人投資家=ファン株主

- D「短期視点」の個人投資家

投資家をファンに変えることができるカテゴリとしては、C「中長期視点」の個人投資家に重点を置くべきだと思います。

ただ、やはり現代における発信先は、機関投資家向けの情報発信が中心となっています。そして、ほとんどのIRサイトが同じフォーマットで同じような情報設計を行っています。こういった背景には、従来のランニングサイトや、評価サイトなどの悪影響があるのでしょうか...。

今、個人投資家への情報発信が注目される理由

新NISAの開始などにより個人の投資熱が高まる中、多くの企業が投資家の関心を得ようと競い合っています。そんな時代においては、従来型のIR活動だけでは埋もれてしまう可能性があるのです。

IRサイトは、ただ情報を並べる棚ではありません。

ステークホルダーに"次の一歩"を踏み出してもらうための場所です。

「誰に、何をしてもらいたいのか」を明確にすれば、導線設計やコンテンツの粒度も自然と定まっていきます。

個人投資家に対しては、決算をもとにした詳細な財務分析を説明するよりも、

パーパスやミッション、自社の製品・サービスへの理解と共感を促すことで、

「ファン株主」として長期的に株式を保有してもらうことを目指します。

こうした「ファン株主」との関係づくりを実現するためにも、IRサイトでの発信方法を見直していくことが求められます。

個人投資家ファーストの設計アイデア

そのため、IR担当者にとっても重要なのは、長期的に株を保有してくれる「ファン」の獲得です。

個人投資家のカスタマージャーニーを考えると、まずは多くの企業の中から比較検討され、興味・関心が深まり、やがてファンとなって証券を購入するといったステップが一般的です。

一方で、機関投資家向けの情報発信では、このような段階的な関係構築は難しいのが実情です。

もちろん、企業の取り組み自体が「ファン化」への土台になることは言うまでもありませんが、それに加えて、マーケティング領域で実施しているような施策を、IRにも応用していくことが求められます。

ファンを生み、関係性を育てていく。その視点が、これからのIR活動において、ますます重要になっていくのではないでしょうか。

今のIRに求められていること、それは「愛」かもしれない

「愛」とは、投資家の時間を大切にし、誠実に向き合う姿勢のこと。

- 誰のための情報かがひと目でわかる構成にする

- 企業の努力や変化を"投資家の意思決定"に結びつく形で語る

- 個人投資家にも公平に届くフェア・ディスクロージャー(※)を実践する

※フェア・ディスクロージャーとは

特定の投資家や関係者のみに有利な情報が偏らないよう、重要な情報をすべてのステークホルダーに公平・同時に開示する考え方。信頼性ある市場の形成に不可欠な原則です。

投資家の情報収集の手段も、マスメディア中心からSNSや動画、コミュニティへと多様化しています。こうした変化の中で、企業が自ら接点をつくりにいく"攻めのIR"がますます重要になっています。たとえば、英文での動画発信や海外IRコンサルの活用も、有効な選択肢のひとつです。

「愛」を伝える三つのステップ

ステップ1:私たちは何者かを語る(ストーリー)

投資家がまず知りたいのは、事業の中身と強み、そして将来像。財務の数字だけでなく、ビジネスモデル、社会への影響、成長戦略を一貫した物語として語りましょう。

ステップ2:投資家の目線に"翻訳"し"可視化"する(表現)

-

プレスリリースをそのまま流すのではなく、「企業価値にどう効くのか」をひと言添える

-

アナリスト向けとは別に、個人投資家向けの要点(サマリー)版を用意する

-

図やグラフ、FAQ、用語解説、比較表などで、理解のハードルを下げる

-

代表者や担当者が登場する動画で、"人柄"と"意図"を伝える

ステップ3:どこで届けるかを設計する(接点)

-

公式サイト+SNS(X、note)で"行間"を補足し、継続的な接触を生む

-

決算説明会は個人投資家にも同時配信し、翌日までに書き起こしを公開

-

メールマガジンやアプリ通知で、重要なトピックをタイムリーに届ける

参考になる"愛あるIR"の例

参考になる事例は多くありますが、ここでは客観的な評価軸として、「IRの基礎体力」を測る視点で紹介します。(※自社の文脈に合わせて評価ポイントを分解し、柔軟に取り入れるのがポイントです)

- 面白法人カヤック

「面白法人」の個性を活かし、IRページでも遊び心のあるデザインと親しみやすい語り口を実現。株主通信には漫画形式を採用し、事業内容を視覚的に理解しやすく工夫されています。決算説明資料も図解が豊富で、はじめて見る人でも全体像を把握しやすい構成となっています。

- さくらインターネット

データセンター事業という専門性の高い領域を、技術的な強みと社会的意義の両面から丁寧に翻訳。統合報告書では事業戦略とサステナビリティを一体的に語ることで、長期ビジョン「さくらの『夢』」がめざす姿を明確にしています。さらに、決算説明会の動画配信やアーカイブ公開も充実しており、投資家との継続的な対話姿勢が際立っています。

まとめ:未来をともにつくる "パートナー" への愛

上場企業は、全国に約3,800社。

待っているだけでは、選ばれることはありません。

だからこそ、IRにもマーケティングの視点を。

「知ってもらう」「理解してもらう」「好きになってもらう」。

この3つのステップを丁寧に重ねることが、企業の未来を拓く鍵になります。

数字の先にある"人の温度"が伝わるコミュニケーションを積み重ねていけば、株価の浮き沈みに動じない、長期的なファン=パートナーが育っていきます。

IRは義務ではなく、企業の未来をともに創るパートナーに向けた、まぎれもない「愛」の表現です。

この記事が、あなたのIR発信に小さな火を灯すきっかけになれば幸いです。

-

資料請求

ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。

ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -

無料相談

課題感が明確でなくても構いません。

まずはお気軽にご相談ください。 -

メルマガ登録