世界のSNSマーケティング2025:データで読む、国別デジタルカルチャーのリアル

海外の旅先でSNSを開くと、その国特有の「文化」や「価値観」を感じた経験はありますか?

たとえば、同じInstagramでも、ミラノではアートや美食の発信に使われ、ミュンヘンではキャリアや社会課題の議論が交わされています。また、国によって写真の構図やキャプションの言葉選びがまったく違うことにも、ふと気づく瞬間もあります。

私たちは今、「SNS=文化の鏡」としての時代を生きているのかもしれません。

こんにちは。ヨリミルライターの菊池です。

異国の地を訪れ、海外のSNSではどんなふるまいをしているのか、日本とはカルチャーがどう違うのかを知りたくなり、DataReportal(データレポータル)の「Digital 2025」を調べてみました。

世界中のデジタルデータやSNS利用動向をまとめた分析レポートですが、国によってSNSの使われ方に明確な違いがあることがわかり、とても興味深かったので紹介します。

グローバル広告やSNSマーケティングに携わる方は、今後の発信スタイルのヒントとしてご覧ください。

世界人口の約64.7%がSNSを利用!

2025年、SNSユーザー数は世界で約53億人(人口の約64.7%)に達する見込みです。

アメリカでは成人の約73%(約2.53億人)がSNSを利用。

インドではInstagramとLinkedInの伸びが著しく、利用者数は世界トップクラス。

また、ベトナムが75.2%、タイが71.1%と、アジア圏でも利用率が急上昇しています。

肌感覚では「SNSはもう飽和している」と感じがちでしたが、データを見ればまだまだ伸びしろがあるのだと実感します。今からより深く、世界のリアルを読み解いていきます。

データで見る、世界のSNSリアル(2025年推定)

ヨーロッパのSNSマーケティングは、ひとことで言えば「文化の翻訳」。

小さな画面の中で、ブランドは自分たちらしさをどう表現しているのでしょうか。

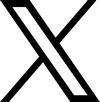

ここでは特徴的な12カ国をピックアップします。

なお、本記事は2025年11月に執筆なので、各国統計数値は2025年時点の推定値となります。

-

スウェーデン

Instagram利用率は成人比約64%。

教育・ウェルビーイング・サステナビリティなど社会的テーマ発信が盛ん。

TikTokでは教育やジェンダー平等など、"社会と遊びの境界"を越える発信が目立つ。 -

イギリス

LinkedInとInstagramが主流。

社会問題やカルチャーを交えた意見発信が多く、

ブランドは「共感」よりも「姿勢」で支持を得る傾向。 -

ドイツ

LinkedInの広告リーチは人口比約25%、成人比約30%。

B2B・専門職のネットワーキング文化が強く、

実用的で誠実な発信が中心。SNSは"議論と知の共有の場"。 -

フランス

Instagramリーチは成人比約50%。

ファッションやアート、食文化を通じて"美意識の共有"が中心。

ブランドは「デザイン哲学」や「職人の誇り」を物語る。 -

イタリア

Instagram・TikTokともに高水準(約60%前後)。

アート、食、音楽などの表現文化が中心で、"情熱"と"共感"を軸にした発信が特徴。 - マルタ共和国

Facebook利用率は約70%。

観光・教育・地域コミュニティ中心で、"英語圏とEU圏の交差点"としてSNS文化が根づく。 - アメリカ

LinkedInリーチは成人比約50%、Instagramも約60%。

"自己表現"と"パーソナルブランディング"が主軸。

企業も社員や顧客を「ストーリーテラー」として登場させる発信が定着。 - カナダ

FacebookとLinkedIn併用率が高く、誠実さと社会的責任を重視。

教育・サステナ系ブランドの発信が強い。 - 中国

WeChat・Weibo・Douyin(中国版TikTok)が中心。

SNSが生活・決済・仕事を支える"統合型プラットフォーム"。

企業は信頼性と実用性を重視し、Douyinではエンタメ×コマースが急成長。 - タイ

Facebook利用率約78%、TikTok約64%。

エンタメ・音楽・観光を軸に"楽しさでつながる文化"。

ライブコマースやUGCも盛んで、SNSがビジネスの中心。 -

インド

Instagram・LinkedInが急成長。

多文化社会の中で"成長"と"機会の拡大"がテーマ。

スキル共有や教育発信が活発。 - アフリカ

Facebook・WhatsApp・TikTokが主要SNS。

通信環境の改善と若年層人口の増加で利用率が急伸。

SNSは教育・ビジネス・社会課題解決の場へ拡大。

(出典:DataReportal「Digital 2025」/We Are Social & Meltwater2025年11月取得)

世界のSNSデータを俯瞰すると、それぞれの国が自分たちらしい発信のしかたを持っていることがわかりました。また、その国の経済成長と社会情勢が色濃く反映され、まさにその国の文化の価値提供そのものだということがわかりました。

日本のSNSカルチャーを読み解く

日本でもLinkedInの利用が増え始め、Instagramのブランド発信は成熟期に入りつつあります。

一方で、ヨーロッパが牽引する「文化を翻訳するSNS活用」は、日本のデジタルマーケティングにも新しい示唆を与えてくれます。

日本のマーケターが学べる「文化翻訳」のヒント

世界のSNS文化の違いを知ることは、単なる知識ではなく、

自分の仕事の"翻訳力"を磨くヒントにもなります。

① 企業のブランド戦略

国ごとに異なる「共感の形」や「美意識の基準」を理解することで、

ブランドの"語り方"を最適化できます。

たとえば同じ「サステナビリティ」でも、ドイツでは"責任"、フランスでは"美意識"、北欧では"共創"として語られる。

この文化的ニュアンスを読み取り、メッセージに翻訳できる人が、

グローバルブランドの物語を伝える橋渡し役になります。

② SNSプロモーション設計

プラットフォームの特性だけでなく、「文化的な共感軸」を企画に組み込む視点が重要です。

ヨーロッパでは"議論型・思想発信型"、日本では"共感・安心型"のコンテンツが好まれる傾向があります。

その違いを踏まえたコピーやビジュアルの設計が、

エンゲージメントや信頼形成を左右するのです。

SNSを"文化の翻訳機"として扱う感性は、

グローバルに通用するマーケターにとって欠かせない素養と言えるでしょう。

このように、文化を翻訳する力は「世界に自社を合わせる」ためだけでなく、

「自社の価値を世界の文脈で語る」ための視点でもあります。

その意味で、SNSは単なる広告媒体ではなく、文化をつなぐインターフェースへと進化しています。

数字の向こうにある「広告の温度差」

同じSNSキャンペーンでも、国によって届くメッセージの"温度"は異なります。

LinkedInは「議論の場」、Instagramは「表現の場」、TikTokは「共感と実験の場」。

SNSは文化的価値観を映す"社会の鏡"として進化しています。

ドイツでは「信頼性と専門性」、フランスでは「美しいものの共有」、スウェーデンでは「透明性と平等」。それぞれの国の文化が広告クリエイティブの"温度"を決めているのです。

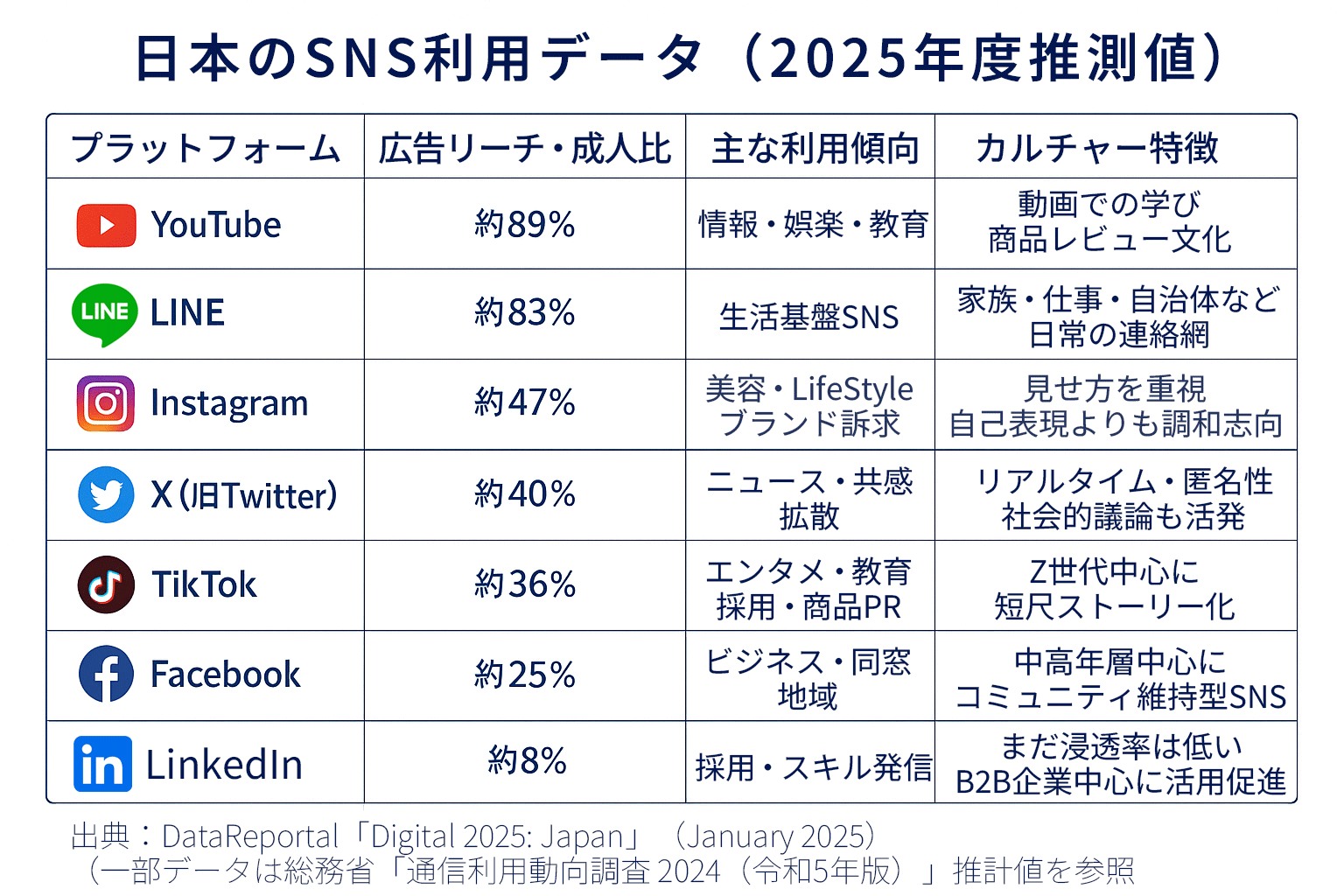

日本のSNS文化は「日常」と「安心」が軸

SNSが「個を語る場」ではなく「共感をつなぐ場」として機能しているのが、日本の特徴。

YouTube(約89%)とLINE(約83%)が生活の基盤。Instagram(約47%)はライフスタイル共有が中心で、TikTok(約36%)では学びや自己表現が進化。SNSは「情報を得る場所」よりも「安心してつながる場所」として機能しています。

広告よりも、"考え方"を売る時代へ

SNS文化の違いを理解することは、「どのSNSを使うか」よりも、「どんな文化に語りかけるか」を考えることです。SNSはもはや広告チャネルではなく、社会的価値や信頼を育む舞台となっています。

ドイツは「誠実さ」、フランスは「美」、北欧は「社会性」、そして日本は「安心」。文化ごとにSNSが担う意味は異なります。

効率より"誠実さ"、アルゴリズムより"世界観"。

SNS担当者が世界を観察することは、数字を追う作業ではなく、「文化を翻訳する仕事」なのかもしれません。

日本のSNS文化は"穏やかで誠実"。それは世界に誇れる強み

世界から学ぶことで見えてくるのは、「違う文化の中にこそ、新しい発信の可能性がある」ということ。

SNSの地図を広げてみると、そこには国境ではなく、価値観の多様性が描かれています。

マーケターにとって、その地図を読む力こそが、次の時代の手札になるでしょう。

ヨリミルはこれからも、「文化で読むデジタルマーケティング」の地図を描き続けていきます。

<参考文献・データ出典>

DataReportal「Digital 2025: Japan」(January 2025)

総務省「通信利用動向調査 2024(令和5年版)」Statista/GWI 推計値

-

資料請求

ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。

ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -

無料相談

課題感が明確でなくても構いません。

まずはお気軽にご相談ください。 -

メルマガ登録