「答え」はあなたの中にある。言語化で未来の価値を導く須賀さんへ取材──ヨリミルの中の人ってどんな人?

ヨリミルの菊池です。仲間入りしたばかりで、ヨリミルの中の人をもっと知りたいと思い、【ヨリミル・インタビューマラソン】を企画。7名に取材し毎週記事を公開していきます。2回目は、ストラテジックマーケティング部(通称:ストマ部)のシニアマネージャー須賀さんへビジョンや仕事内容、メンバーの魅力をお聞きしました。ぜひご覧ください。

「言語化で価値を導く」ってどういうこと?須賀さんへ15の質問で探ってみました。

2025年6月24日大阪オフィスにて撮影 Photo by Hideyuki Nakamura

Q1:ストマ部の主な役割を教えてください。

届けたい人に、ちゃんと届く言葉で。

その一歩手前から一緒に歩むこと

私たちが向き合っているのは、「まだ言葉になっていない価値」を見つけ出し、伝わる形に整えることです。企業やサービスが持っている魅力や想いを、正しく、まっすぐに届けるには、まず 共通認識をつくることが欠かせません。そのために、私たちは情報を整理し、言葉を選び、構造を整えます。 いわば、伝える前の交通整理。でもそれは、単なる整理整頓ではなく、目指す未来を一緒に描くための土台づくりなのです。

お客さまの中にある曖昧なイメージや想いをていねいにすくい上げて、「本当は何を伝えたいのか?」を一緒に見つけていく。その過程で、カスタマージャーニーなどの設計手法も活かしながら、チームや組織の軸となる共通認識を育てていきます。

ちなみに、『ヨリミル』という名前は、「寄り添って見る」と「より深く見る」という2つの意味が込められています。これはメンバーの高村さんが名付けてくレました。ストマ部のスタンスを象徴する、いいネーミングだなと思っています。

Q2:お客さまや他部署との関わりで、大切にしていることは?

お客さまと、その先のお客さまの目線を持ち、

翻訳者として「言葉にする」のが強み

「なぜ、それをやるのか?」Whyを一緒に考えることです。

背景や目的をきちんと共有して、ストンと腹落ち感のある"伝え方"を探していきます。

「なんとなく感じていること」や「暗黙の前提」を、目的に関わる全てのステークホルダー間で共有できる言葉に言語化すること。なんとなく感じていることや、当たり前になっている前提を、お客さまとその先にいるお客さま、そしてプロジェクトに関わる人たちでちゃんと言葉にして共有し共感してもらう。そういった共通言語を持つことを、とても大切にしています。

特にDM部では、制作や開発の「やり方」の話が先行して進むことがあり、あとから「あれもこれも」と追加の話が出てきてしまうことがあります。そうなると、初期に決めたはずの目的・目標が、いつの間にかズレてしまう。

だからこそ、「このリニューアルは誰の何のためなのか?」という目的を、お客さまと共有しておくこと。そのために、優先順位や考え方をそろえていく"共通言語化"が必要。

納品後の未来を見据えて、「こうなっていきたい」というビジョンをお客さまと一緒に描けるように。P&DやCSの各部署が動く際にも、最大のパフォーマンスが出せるようにその思いをしっかり言語化して共有していく。その橋渡しが、僕たちストマの役割なのです。

もちろん、お客さま自身がうまく言葉にできていない部分を見える化することもあります。それが、僕たちが取り組んでいる『ヨリミル』の価値であり、寄り添って支えていきたい部分なんです。 ストマ部の仕事は翻訳者のような役割。サービスの想いをユーザー目線に変換したり、複雑な戦略をわかりやすい図にして資料に落とし込んだり。伝えたいことを、伝わる形に整えるのが流儀。

自分たちの先の部分である "こうしたい" を分かってくれてるからこそ、相談したいと思ってる

様々なお客さまから、そう言ってもらえている事が原動力になっています。本気でお客さまの事を考えてそれをやり続けている事が、ストマ部の価値だと改めて感じています。

私たちが良い仕事ができたと感じるのは、クライアントさまも喜んでくれて、さらにその先のお客さまにも"ちゃんと届いた"と感じられる瞬間。関係者みんなが「その先の未来を共感」できる成果が、ストマ部のミッションです。

社内メンバー、クライアント様、その先の生活者の方々。それぞれの立場で困っていることを解決するだけではなく、期待感とか感動などのワクワクしている状態をつくること。それがストマ部らしい価値の届け方なのかもしれません。

Q3:最近のプロジェクトで、印象に残っているものは?

大手メーカーさまとの

やりとりが印象的でした

当初は「ユーザーテストや競合分析の提案を」ということでしたが、話の流れで、別の案件で試験導入していた「Clarity(クラリティ)」の話題になりました。

実は、僕もあまり業務として使うよりは参考程度だったのですが、知るたびにGoogleAnalyticsなど、これまでの分析ツールにはない顧客ニーズに沿った新しいアプローチがあると感じました。そして、お客さまと一緒にその場で画面を見ながら会話していたところ、お客さまの反応が良く「これで何かレポートを作れませんか?」と相談をもらいました。これまでやってきたことではなく、新しい取り組みで形にしてみたい。僕もお客さまもそんな思いをその場で、同じ共通認識が持てた瞬間でした。

そこからレポートを考え、試行錯誤し、ひと通りの形に整えてお見せしたところ、「この内容なら採用します」と即決。ツールの紹介ではなく、「今ここで必要な情報って何だろう?」を一緒に探りながら、サービスごと組み立てていく――そんな自然な流れがとても面白かったです。

※「Clarity(クラリティ)」について綴った記事もご覧ください。

ストマ部のスタイルって、実はこういう"共創型"が多いんです。

決まったサービスをただ届けるのではなく、相手の課題に寄り添い、ゼロから設計し直すことも少なくありません。なぜなら、マーケティングに絶対の正解は無いからこそ、当たり前の事をやる事の「先」に、お客さまとその先のステークホルダーの想いを知ることができるからです。

結果として、従来のGAでは見えにくかったユーザーのリアルな動きが見えてくる。

だからこそ、「何のために分析するのか」シナリオを以て、そのためのデータがクリアになり、伝わるレポートがつくれるのだと実感しました。

Q4:日々の仕事の中で、どのような課題に直面することが多いですか?

「整理し、言語化すること」

──これに尽きます

マーケティングの現場では、お客さまの思いや、まだ言葉になっていない情報をじっくり整理する時間がとても大切。でもそれは簡単なことではなく、関係者との対話を重ねながら、少しずつ見える形にしていく根気のいる作業です。だからこそ、思考の交通整理が本当に重要だと感じています。

もうひとつの課題は、お客さまと創り上げた共通言語を、他の部署へどう展開していくかということ。

Q3でお話ししたプロジェクトでClarityを活用して作ったレポート。あれを見た社内メンバーから「ようやくストマ部の動きが見えてきた」と言ってもらえたときはとてもうれしくて、伝わった、という手応えがありました。

でも、伝えるって一筋縄じゃいかない。

レポートのわかりやすさだけが一人歩きして、背景にある意図や設計が置き去りになってしまうと、「これだけで完結できそう」と誤解されて単発で終わってしまうこともある。だから今は、そうしたアウトプットの先にある体験を、もっと継続的に届けられる仕組みを考えています。

Q5:ストマ部のやりがいや面白さは何でしょうか?

一番のやりがいは、

「伝わった瞬間」がちゃんと見えること

モヤモヤしていた議論が、言葉にした途端スッと進んだり、チーム内の合意が一気にまとまったり。毎回、言葉の力ってすごいなと感じます。

自分たちがつくった資料や言語化の成果を見て、「そうそう、これが言いたかった!」とお客さまや社内の人が表情を明るくする瞬間。あの手応えは、何度味わってもうれしいですね。

世の中には、「うまく言葉になっていないけど、本当は大事なこと」がたくさんあります。それを丁寧に引き出し、整理し、みんなが納得できる形にしていく。簡単じゃないけれど、そこにこの仕事の面白さがあります。

こうあるべきの「べき論」で一方向に伝えるのではなく、時に意見をぶつけながらも対話をして、お客さまと共通認識の試行錯誤を重ねていくことで、少しずつ信頼が育っていく。さらにそこに市場との調和が加わったとき、はじめて未来が動き出す気がするんです。そんな関係性を築けるのも、ストマ部の魅力だと思っています。

Q6:ストマチームの雰囲気はどんな感じですか?

知的好奇心が強く、わかるまでとことん掘るのが

メンバーの共通点

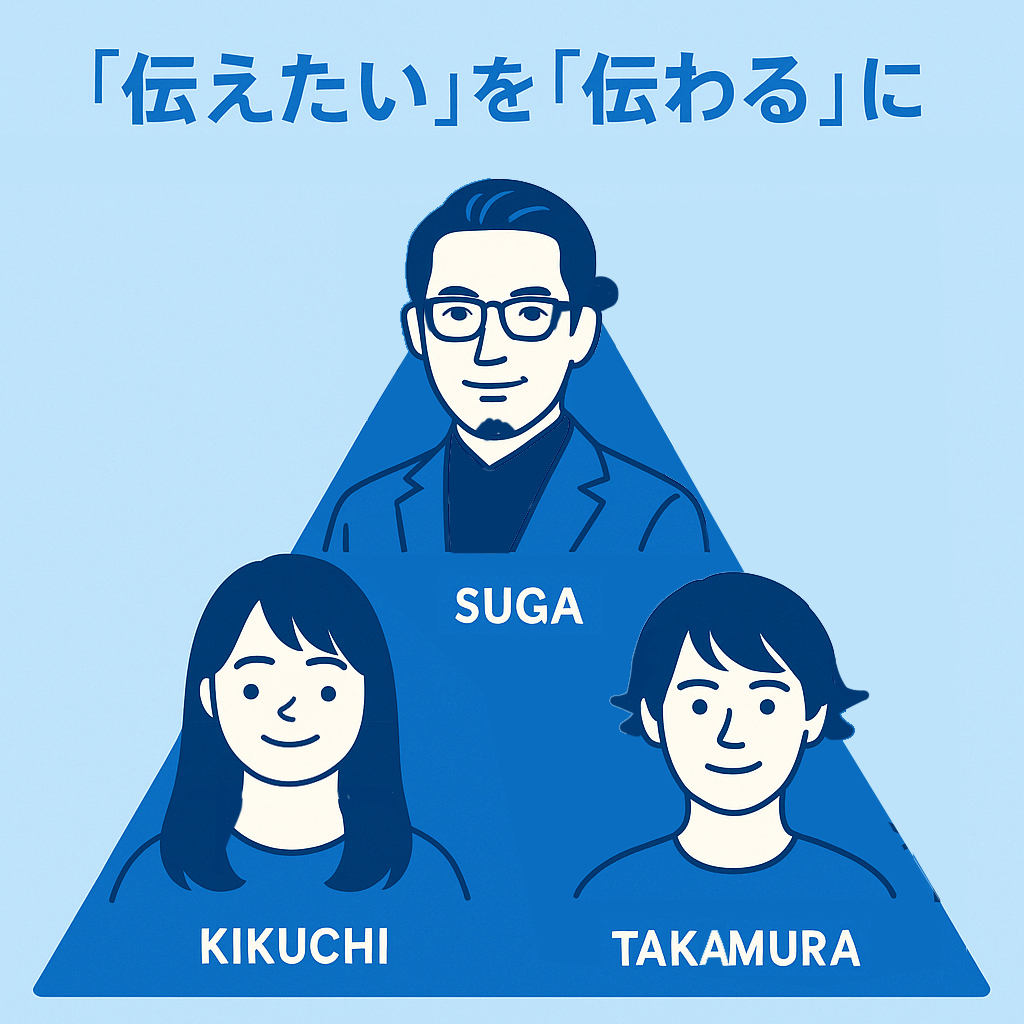

チーム全体で言えば、僕自身はマネージャーでありプレイヤーであり、リソースでもあるスタンスで動いています。その中で、今のメンバーは本当に頼りになる存在ばかりです。

◎高村さんは、「先回り力」と「整理力」に長けた参謀タイプ。

僕が考えていることを読み取って、理解も早い、精度も高い。

先回りで資料を仕上げてくれることばかりで、僕の頭の中を覗いているのかな...っと思うぐらいに言いたいことが込められています。その資料を用いて説明すると、さっと一回見ただけで的確にお客さまが理解できる内容で、本当に居なくてはならない人です。

ずっと長年一緒にやってくれているからこそ絶対的な信頼をしてます。カスタマージャーニーの説明資料を自主的に作って営業に活かしてくれるなど、大きな力になっています。実は、DMマネージャー陣からは、高村さんは本当に須賀の使い方をよく分かっていると評価されています笑 うまく転がしてくれていると思います。

◎菊池さんは、複雑なことを直感的でわかりやすい言葉に変換できる人。

ストマ部が大事にしている言語化の真ん中にいてくれる存在です。

メディア出身の視点もあって「それそれ、そう言いたかったんだよ!」と心の奥を代弁してくれるような瞬間が何度もありました。

本人はふわっと系にみられると言われますが、お話しているとそうではなく、論点がしっかり自分の中であり、その擦り合わせをするために相手が「話しやすい」アプローチがとてもうまくて、側から見ていると相手自身が思っていることを「言語化」するために語りかけをしていることが分かります。ストマでやろうとしている言語化にとっては、非常に大事なメンバーです!

ただ考えるだけじゃなくすぐに手を動かす行動力。アイデアを出して終わりじゃなく「とりあえず作ってみたんですけど」と出してくれるスピード感に、チーム全体が引っ張られています。また、 それぞれの役割も自然と分かれていて、

-

高村さん:説得力ある資料を構築する"設計者"

-

菊池さん:わかりやすさを生む"翻訳家"

-

須賀(自分):相手に届ける"語り部"

この「言語化トライアングル」こそが、ストマ部の最大の強みです。

そして、「わかりやすく伝える」「説得力ある資料をつくる」「口頭で魅力的に語る」といった互いに異なる強みが補完し合っていて、議論の質も自然と高まっています。

何より、このチームの好きなところは「わからないことをそのままにしない」「誰かの想いを丁寧に言葉にしていく」姿勢が自然と根づいていること。 こうした力を、今後さらに他部署や社内外のプロジェクトにも展開していきたいと思っています。

Q7:チームでの成功体験や、うれしかったエピソードは?

急きょ展示会へ出展することになった時のこと

ストマ部が立ち上がったばかりでまだサービスも定まっていない中、「どう見せるか」をみんなで知恵を出し合いながら、展示会場へ向かう道中ですらアイデアを交わしていました。

「動的待機が大事!」という声のもと、今まで知らない部分を調べて、その場でお客さまにどういう形でやると良いのかポイントをお伝えする時も、ブース内でPCを触る姿を見せるのはあまり印象が良くないので、PCに手書きで「無料レポート作成中」と貼り出し、"動いている感"を演出するなど、リアルタイムで細かな工夫を重ねていきました。メンバーみんなで展示会へ行って、自分たちが来場者だったらどこが気になるか、またユニフォームは白衣を用意しようなど、時間がない中でもジャストアイディアをやってみる。こうした柔軟な対応の様子は「ペンギンメソッド」として記事化されています。

※「ペンギンメソッド」リアル体験記もご覧ください。

結果、リード数は目標を上回り、表面的な接点ではなく、しっかりと対話ができるお客さまとの関係が築けました。何よりうれしかったのは、全員で試行錯誤したプロセスが形になり、それがチームの達成感につながったこと。 このとき得た工夫や学びは、今もブログや他部署へのアドバイスとして生き続けています。実体験がチームの外にまで波及していく、そんな広がりを感じられたことも、忘れられない成功体験のひとつです。

ーーさて、ここからは須賀さんの素顔に迫ります。

撮影時に「素顔なのでメガネをとってください」とリクエストするとこたえてくれました

Q8:須賀さんはどんなキャリアを積んできましたか?

ずっと、"伝わるってなんだろう?" を考えてきた人生

新卒で入社したのはとある大手IT商社で、飛び込み営業をしていました。ありがたいことに社長賞もいただくぐらいガッツリやってきましたが、当時、本当にやりたかったのは「文章を書く仕事」でした。思い切って退職し、小説家を目指してまずは書く仕事をしようと。そして、観光記事のライター(兼一人編集長)をしながら、それだけではご飯が食べられないので、夜は工場で働いて生活費を稼ぐ――そんな、夢に向かってがむしゃらに走っていた時期です。

その中で、様々な人たちとの出会いがありました。

Webにおいて先生と思う人(現在、P&Dの部署に来てもらってます)ともこの頃に出会い、システムやWebの仕組みを教えてもらったことをきっかけに、徐々にデジタルの世界へ。その後も色んな紆余曲折もあり、個人事業主から会社員へ戻り、広告やデジタルマーケティング業界で、ディレクションや広告・プロモーションの仕事を幅広く経験しました。

僕がずっと問い続けてきたのは、「これは何のための施策なのか?」「誰に、どう伝えるべきか?」という本質的な視点です。

どんなにデザインやサービスがいいものでも、お客さまがいないとビジネスとして終わってしまう。そういった事例はさんざん目にしてきましたし、やってきた人たちの悔しさというのも見てきました。良いものを届けて続けるためには、お客さまが必要だとずっと思ってます。

顧客理解をする事が大事で、その先のお客さまへ届けて共感してもらう必要があるのだと。

だからこそ、その良さを言語化していくために、事業やサービスの"土台"に向き合っていく。

今のストマ部の仕事は、まさにこれまでの経験すべてがつながっている感覚があります。

目の前のお客さまが本当に達成したいことを、一緒に探し出す。なくなってほしくない事業をもっとよくして、ちゃんと未来へ続いていく形にする。そのために、これからも「伝えること」に誠実でありたいと思っています。

そして僕が個人事業主時代に、経営層の方と飲みに行っていた時に言われた今も心に残っている言葉があります。

「いつまでもあると思うな、仕事と金。」

本当は、「親と金」なんですけどね笑。

僕の仕事を信用して、仕事を依頼し続けてくれるお客さまはありがたく貴重で、それが続けられるDM部ディレクターメンバーには本当にリスペクトしてます。でも、それが当たり前だと思ってほしくなくて、自分たちがお客さんへこういう事をもっとしてあげたい+αの部分を提供し続けて欲しいと思います。だからこそ、目の前の人にどう貢献できるか、何を残せるか、これからも全力で考えていきたいです。

Q9:マネージャーとして大事にしている信念は?

正直でいたいし、嘘を付かない

マネージャーとして仕事として、そして人として、常に誠実であるということを信念にしています。これは、お客さまや社内に対しても同様です。時にぶつかることもありますが、言わないといけないと思う事は、言う。それを一回でも「まぁ良いか」とすると、ずっとそうしてしまいそうなので。笑

Q10:須賀さんにとって仕事とは。一言で表すとズバリなんですか?

愛

かっこつけて聞こえるかもしれませんが、自分にとっては、それくらい大きな存在というか、普通の事なんです。生きている実感や意味は、仕事の中にある。

仕事は何のためにやってるの?という問いは、人によっては「生活のため、お金のため」と答える人もいるし、それはそれで正しいのかもしれない。でも、一日の大半を仕事という時間で過ごすのだから、僕はそこに目的ややりがいは欲しいと感じます。もう少し言えば、自分が生きている時間の多くを仕事に使ってるのだから、自分が納得できることをしていたい。

仕事は単なるタスクではなく、自分自身を表現する場だと思っています。

「誰でもできること」ではなく、「自分だからこそできること」を通して、価値を届けたい。そう思って、これまでずっと向き合ってきました。

そしてもう一つ大切にしているのは、このようなことを実現をするためには、パワーもいる。

想いがどれだけ必要かというと「愛」だったりするのかなと。

「顧客愛」が一番の想いです。

Q11:人生のターニングポイントになった出来事や出会いはありますか?

喫茶店のマスターとの出会い

毎日が小さなターニングポイントの連続だと思っています。

その中でも、働き方を大きく変えるきっかけとなった出来事があります。

フリーランスで活動していた頃、京都で長年通っていた喫茶店のマスターが亡くなりました。そのお店との出会いは、新卒で営業をしていた頃。営業先を回る合間にふらっと入ったのがきっかけで、いつしか20年以上通い続ける"僕の日常"になっていました。マスターは、まるで"第二の父"のような存在でした。

その喫茶店は、常連客もみんな個性豊かで、毎日が小さなドラマに満ちて温かな空間でした。だからこそ、マスターの死は日常の一部を失うような感覚であり、「このままじゃダメだ」と自分の人生を見つめ直す転機になったのだと思います。

マスターは、いつもさりげなく「よう頑張ったな」と声をかけてくれました。 なのに当時の僕ときたら、自分は全然頑張れていないと思っていて、正直、仕事に対してもどこか迷いながら続けていた時期でした。 そんな僕にマスターは変わらず、温かいまなざしと共に時には叱咤する場面もありながら、僕を見守ってくれていたのだと思います。

彼がいなくなったとき、心の奥からふつふつと湧いてきたのは----

もう一度マスターに「よう頑張ったな」と言ってもらいたい。そしてその時は、僕も胸をはれるような人生にしたい。 その想いこそが、フリーランスから会社員として、新たな一歩を踏み出す原動力になりました。

Q12:最近、ハマってることはありますか?

あらためて、宇多田ヒカルにハマっています

もともと好きだったのですが、ライブに行ってから気付いたのは、自分の人生の中でずっと知らずにいつもそこに宇多田ヒカルの曲があったというくらい、気づけばずっと聴いています。彼女には、年齢を重ねても変わらない芯の強さと繊細さがあり、「言葉にしにくい感情」をまっすぐ歌ってくれる感じがたまらなく好きです。この8月も東京でファンが開催するユーザーDJイベントへ行きます。

もうひとつは、最近お遊び用のDJコントローラー買いました。これで自分の好きな曲を、どう繋ぐか、どんな流れで聴いてもらうかを考えながら、プレイリストをつくっています。

音楽の空気感や物語を、自分なりにデザインするような感覚があって、それがすごく楽しいんです。

単に、好きな曲を並べるだけじゃなく、「どんな順番で、どう響かせるか」まで含めて考える。ちょっとした自己表現でもあり、自分の内面を音楽を使って言葉にしているような気持ちになります。これって、なんとなくお客さまへプレゼンする時のストーリーを考える感じと似てる気もしてます。

Q13:この人と働いたら面白そう、と思う人はいますか?

自分の意見を持っている人は、面白いですね

一緒に仕事をする中で、言われたことをこなすのではなく、自分自身で考えてぶつけてくれて、そこに気づきがあるから。それは僕自身の成長にもつながるし、チームメンバーの成長にもつながる。

そういう人って仕事に対する価値観が近くて、がむしゃらにやる姿勢もあるし、こちらが言葉にしなくても"だいたいの感じ"を汲み取ってくれる人が多いです。だからこそ、依頼する・されるという関係ではなく、「こうしたほうがよさそうだよね」と自然に動ける、そんな心地よい距離感が過去にもありました。

この人となら、ただ仕事を進めるだけじゃなく、何かを変えていけるかもしれない。

そう思わせてくれるような人がいいですね。

ちなみに、一緒に仕事したら面白そうだと感じると、僕からその人へ声をかけてみます。たとえば、先日Similarwebの方と一緒に対談動画を録らせてもらいました。また、社内に限ってとは思っておらず、パートナーさんやお客さまでも、「この人と仕事させてもらえてよかった」と思える方と一緒に仕事をしていきたいです。

※【Similarweb × 生成AI】動画を公開しました!記事もご覧ください

Q14:3年後、5年後、10年後ストマ部のあり方は?

今よりもっと、お客さんにとって身近で、

「最初に相談されるチーム」になっていたい

困ったときに声がかかるだけでなく、「これから何か始めたい」と思った瞬間に、自然と思い浮かぶような存在になれたらうれしいですね。

そして実は、ストマというチームが"なくなっていてもいい"とすら思っているのです。

僕たちの役割は、マーケティング視点がまだ浸透していない企業に寄り添い、その土台を一緒につくっていくことも多いです。でも、そういった支援がいらなくなるくらい、すべての企業にマーケティング視点が根づいていたら...それは、とても健全で幸せなことじゃないかと思うんです。もちろん、だからといってすぐに「ストマがいらない」とは思っていません(早いかもしれませんが)。

むしろ、AIの進化が加速するこれからの時代、企業とAIのあいだに立って、「どう伝えるか」「どう活かすか」を導く、お客さまへの橋渡しのような存在としての新しい役割が、きっとあるはずですあるかもしれませんね。(そんなことを、Similarwebさんとの対談動画で話してますので、ぜひご覧ください)

大事なのは、今のかたちに固執しないこと。

僕は、自分のノウハウややり方にしがみつくのが怖いんですよね。

それまでの「あたりまえ」が日々更新される時代に、昨日の正解は、明日の足枷(あしかせ)になることもあるからです。 だからこそ、変わり続けたい。今のストマであり続けることがゴールじゃない。 時代やお客さまの変化に、ちゃんと応え続けられるチームでありたい。

ストマ部が、そうやって"進化を楽しめる集団"であり続けられたら―― それが、僕にとっていちばんの理想です。

Q15:須賀さんがお客さまだとした場合、「ヨリミル」を選ぶとき、どこが決め手になると思いますか?

真剣さ

自分たちがなりたい未来を「受け止め」てしっかり「理解」して「共感」し、アウトプットとして、メッセージとして伝えてくれるところですね。

―― ヨリミルインタビューマラソンにご協力いただきありがとうございました。

(取材日:2024年5月21日 / 取材者:菊池由佳)

-

資料請求

ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。

ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -

無料相談

課題感が明確でなくても構いません。

まずはお気軽にご相談ください。 -

メルマガ登録